2.4.交響曲の分類

2.4.1.累計和音出現割合に基づく交響曲の分類

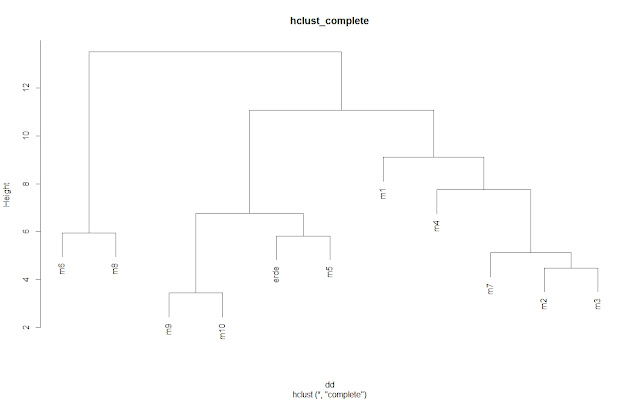

2.4.1.1階層クラスタ分析

以下の3種の分析方法によるクラスタリング結果のデンドログラム共通のレジェンドは以下の通り。

- m1~m10:第1交響曲~第10交響曲

- erde:「大地の歌」

- 第1~第4および第7交響曲のグループ(右寄りのクラスタ)

- 第5と「大地の歌」および第9と第10のサブグループからなるグループ(complete法、average法では中央、ward法では左寄りのクラスタ)

- 第6交響曲と第8交響曲のグループ(complete法、average法では左寄り、ward法では中央のクラスタ)

(a)complete法

(b)average法

(c)ward法

2.4.1.2.主成分分析

寄与率・累積寄与率を確認すると以下の通りであった。

- m1~m10:第1交響曲~第10交響曲

- erde:「大地の歌」

- sym1(黄土色):第1交響曲

- sym2-4(緑色):第2~4交響曲

- sym5-7(青):第5~7交響曲

- sym8(紫):第8交響曲

- LE_9_10(赤):「大地の歌」・第9,10交響曲

(a)第1主成分(横軸)・第2主成分(縦軸)

(c)第3主成分(横軸)・第4主成分(縦軸)

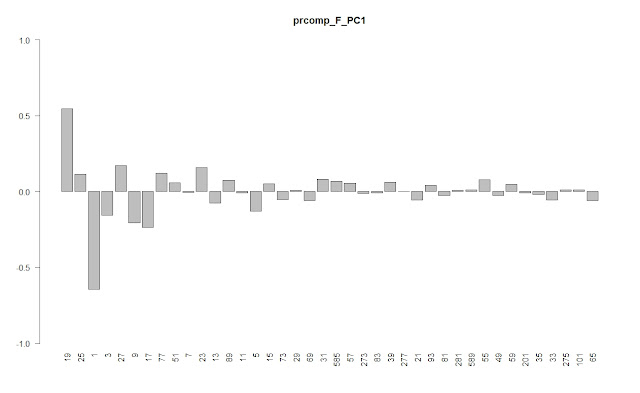

(d)第1主成分得点・負荷

第1主成分得点がプラスのグループは第8交響曲(紫)と第6交響曲、角笛交響曲群(第2~第4交響曲:緑)、第1,5,7,9,10交響曲と「大地の歌」がマイナスとなっている。

各和音の負荷を見ると、プラス側が大きさの順に19:長三和音、27:付加六の和音などであり、マイナス側は1:単音が最大で17:長三度、9:短三度と続く。強いて言えばマイナス側は単音・重音が優勢であるのに対して、プラス側には77:属七和音、51:長七和音といった四和音も含まれていることから、音の厚みの厚さのようなものが関わっているのだろうか、という仮説がまずは思いつく。確かに第8交響曲はマーラーの中でも最大の編成の作品だし、第6交響曲も編成の大きさもさることながら、総じて音が厚い作品であるということは言えるのかも知れないが、実はそれ以外については第2主成分と一緒に見ないで音の厚さと解釈すると矛盾が生じることになるのであって、別の解釈が必要となるのである。そこで第2主成分を確認した上で改めて検討をすることにしよう。

(e)第2主成分得点・負荷

第2主成分の得点を見ると、第7交響曲を除く第6交響曲以降の後期交響曲がプラス、逆に初期交響曲と第7交響曲がマイナスという結果となっていて、中間の第5交響曲が中立という見立てができるだろう。

各和音の負荷を確認すると、19:長三和音、25:短三和音、1:単音、5:長二度、一つ飛ばして9:短三度、17:長三度と頻度の上位の三和音および重音が軒並みマイナスなのに対して、プラス側は27:付加六を先頭に、89:減三+短七、77:属七、51:長七といった四和音が並んでいる。音の厚さのコントラストという点では第1主成分と同様だが、そうした観点で見る限り、第一主成分との違いは、長三和音と短三和音が音の厚い側に属するか、少ない方に属するかであるように思われる。第6交響曲と第8交響曲は一貫して音の厚い側なので問題ないが、それ以外の作品については単純に音の厚さと捉えてしまうと、第1主成分とは逆の評価となり矛盾が生じてしまう。

寧ろここでは特に長三和音への固執の強さとか、長調・短調のコントラストの強さを第1主成分が表しているのに対し、第2主成分の方は長短三和音が軸ではなく、付加六の和音が優位になるような第2の別の調的システムの働きを表すものと見做すのが一つの解決の方法のように思われる。

この考え方に立てば、どちらもプラスの第8交響曲と第6交響曲は、2つのシステムがどちらも機能して拮抗しているのに対して、第1主成分がプラス、第2主成分がマイナスの作品は長調・短調のコントラストの原理が専ら優勢なグループで、これには角笛交響曲(第2~第4交響曲)が該当する。それとは逆に第1主成分がマイナス、第2主成分がプラスの作品は、長調・短調のコントラストが弱くて、付加六の和音が中心となる別の原理が優勢であるグループで、これには「大地の歌」以降の後期交響曲が属することになる。第1交響曲はどちらもマイナスなので、第8交響曲と第6交響曲といわば対偶の位置にあることになり、敢えてこれまでの説明を敷衍すれば、長調・短調のコントラストの原理も弱ければ、それに替わるシステムが機能しているわけでもない状態ということになるだろうか。そしてこの点では第1交響曲と共通する特性を持つのは第7交響曲であることなる。

これまでの議論をまとめると、以下のように整理することができるだろう。

上記を踏まえるならば、マーラーの作品創作の展開のプロセスは、第1交響曲を出発点として、一旦、角笛交響曲(第2~第4交響曲で)長・短調のコントラストの原理に基づいた後、長・短調のコントラストとは別の原理が登場して拮抗するようになった後、前者が放棄されて後者が優位に立つというものになるだろう。

もともとマーラーは古典派の作品の、長調中心・ドミナント優位な原理ではなく、それとは異なる長・短調のコントラストの原理が優越している点は夙に指摘されてきたことでもあり、また聴いていても感じ取れることだが、そこから新ウィーン楽派的な無調に近接する、だが、十二音技法的のような方向性とは明確に異なる、或る、ユニークな原理が優位になっていったと考えることはさほど突飛なことではないのではなかろうか?それはマーラー独自の小説的な構造を可能にする原理であり、その後の音楽が放棄してしまった時間性を備えたものであったように思われる。

ところでそうした原理をより具体的な形で突き止めようとした時、今回の分析の枠組みには限界があって辿り着けない可能性がある。それは分析の対象とした和音が、実際にマーラーの作品の中で生じる全ての和音ではなく、依然として古典派的な機能和声に典型的な和音が中心となっていることに存する。一方で、本分析と並行して行った他の作曲家との比較とは異なって、特にポピュラーな20種程度の和音の頻度に限定せず、マーラーの作品における出現頻度の高い40種の和音に基づいた点では、マーラーに固有な音調を捉えうる方向性にはあったと言えるかも知れない。だかしかし、それを徹底しようとしたら、特に後期作品に出てくる和音の拾い損ないをなくし、寧ろ後期作品に出現する和音を完全に被覆するように集計を行うことが必要となるように思われる。

これまでの分析の記事のうち、頻度をカウントする対象とする和音の制限については、MIDIファイルを入力とした分析の準備作業:和音の分類とパターンの可視化の中で説明しているが、たかだか直観的に頻度が高そうなもの130種類位が頻度計算の対象であり、用意した130くらいのパターンで、バッハから古典期にかけての作品は、あくまでも選択された作品の範囲ではあるがほとんんど分類可能であるのに対し、マーラーの場合はラヴェルやシュトラウス程ではなにせよ、一定量の未分類の和音が残っていること、年代区分としては、後期にいくに従い未分類の和音が増加する傾向が認められることを述べている。

結局、本分析においても、上記記事でコメントした通り、マーラーが全音階的とはいっても、和声の種類について言えば保守的でもなければ単純というわけでもなく、特に後期に顕著になっていくマーラー固有の特徴を表すものが何なのかを突きとめるには、対象とする和音の被覆率を上げることが、少なくとも必須の必要条件であることを再確認したことになりそうである。以下に今回の分析の被覆率を示すが、後期に行くほど未分類の和音数(延べ数で種類数ではない)が増え、分類進捗率が低くなっていることが確認できる。

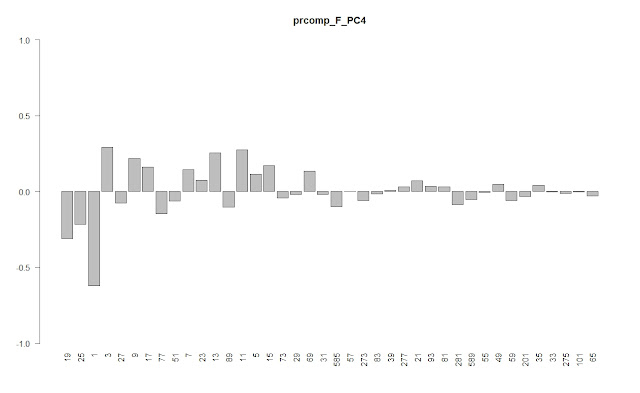

以下、第3主成分と第4主成分については主成分得点・負荷の分析結果だけを示すことにしたい。

(f)第3主成分得点・負荷

(g)第4主成分得点・負荷

[ご利用にあたっての注意] 公開するデータは自由に利用頂いて構いません。あくまでも実験的な試みを公開するものであり、作成者は結果の正しさは保証しません。このデータを用いることによって発生する如何なるトラブルに対しても、作成者は責任を負いません。入力として利用させて頂いたMIDIファイルに起因する間違い、分析プログラムの不具合に起因する間違いなど、各種の間違いが含まれる可能性があることをご了承の上、ご利用ください。(2021.11.24 暫定版公開, 11.26仮公開, 11.27公開, 11.28分析コメントを追記)

0 件のコメント:

コメントを投稿