1.これまでの経緯と分析の背景

マーラーの音楽の特徴について語る一つの方法として、Webで公開されているマーラーの作品のMIDIファイルのデータを入力とした分析をこれまで断続的に行ってきました。その経緯については、記事「データから見たマーラーの作品:これまでの作業の時系列に沿った概観」にまとめた通りです。もともとの動機は音楽の調的なプロセスを可視化することで、五度圏上にプロットする作業を手でやり始めたところ、MIDIデータを用いて自動化してはどうかという示唆を作曲家・メディアアーティストの三輪眞弘先生に頂いたのがきっかけでした。まずMIDIデータを解析するプログラムをC言語で自作し、抽出したデータを公開することから始め、次いで当初の目的であった調的な変化のプロセスを可視化する試みを行いました。その後は特に和音(より正確にはピッチクラスの集合)の出現頻度に的を絞り、マーラーの交響曲を対象に、作品間の比較や他の作曲家の作品との比較をすることでその特徴を実証的に明らかにすることを目的とした初歩的な統計分析を行いました。分析で得られた結果とそこから導いた仮説については、記事「MIDIファイルを入力とした分析:データから見たマーラーの作品 和声出現頻度の分析のまとめ」に記載してある通りです。私的な場ではありますが、やってきたことを要約して報告する場を設けて頂いたことで一区切りついたことから、その後は長短の主和音の交替にフォーカスした分析を試行したり、これもまたMIDIファイルを入力としたGoogle Magentaを用いた機械学習の予備実験を行ったりしていましたが、改めて分析を再開するにあたり、報告のレジュメを読み返して、これまでにわかったこと、及び報告の際に指摘頂いた点や今度の課題となった点を改めて整理しなおすと、概ね以下のようになると思います。

- 他の作曲家の作品との比較におけるマーラーの特徴づけとしては、古典派的なドミナントシステムに対して付加六の使用を中心とした別のシステムが存在することを窺わせる一方で、古典的なシステムが機能しなくなったわけではなく、機能和声で用いられる三和音・四和音が依然として用いられている点では古典派と共通しており、その点でより新しい時代の後続の作曲家の作品とは区別可能に見えること。

- マーラーの作品創作の展開のプロセスは、第1交響曲を出発点として、一旦、角笛交響曲(第2~第4交響曲で)長・短調のコントラストの原理に基づいた後、長・短調のコントラストとは別の原理が登場して拮抗するようになった後、後者が優位に立つという傾向を備えている。古典派の作品の、長調中心・ドミナント優位な原理ではなく、それとは異なる長・短調のコントラストの原理がマーラーにおいて優越している点は夙に指摘されてきたことでもあり、また聴いていても感じ取れることだが、更にそれとは別の原理が存在し、後期になるについて優位に立つこと。但しその代替となるシステムの解明は今後の課題となっていた。

- 分析手法の観点での今後の課題としてはまず、(1)機能和声で用いられる、所謂「名前のついて和音」だけを対象とするのではなく、特に後期作品に行くほど増加する未分析の和音を集計・分析対象とすること。と同時に(こちらは三輪眞弘先生に指摘して頂いた点なのですが)(2)和音の転回の区別を意識することで、和音の持っている機能的側面を反映した分析が可能となる可能性があるため、最低限でも主三和音形(機能としての主和音ではなく主和音の形)については転回形を区別した分析をすること。

報告レジュメやまとめ記事を改めて読み返してみると、我ながら、実際に行った分析の内容からすれば些か勇み足の感を否めないというのが正直な印象です。和音の頻度分析は、音楽にとって最も基本的な水平方向の次元を無視し、時間方向の和音の並び方を捨象したものであり、報告の折に岡田暁生先生からご指摘頂いた通り、せいぜいが音楽作品に接して感じ取ることができる表層的なテクスチュア、聴感に相当するものを分析しているに過ぎないという点は強調し過ぎてもし過ぎということはありません。分析でわかったことは、直接的にはあくまでも和音(しかも従来の分析では厳密に言えばピッチクラスの集合に過ぎない)の出現頻度の分布の傾向であり、或る和音と別の和音の出現の仕方に相関が見られたり、出現頻度の偏り方によって作品が分類でき、その分類に基づいて作曲家間の類似性や差異を述べることができるというに過ぎません。これは必ずしも適切な類比ではないかも知れませんが、或る和音の出現頻度から作品の背後に存在する原理を探ろうとする試みに付き纏う困難には、特定の形質に関わる遺伝子を突き止める作業に伴う困難に通じるものがあるように感じます(なお私は後者についての情報を、主としてゲアリー・マーカス『心を生み出す遺伝子』から得ていますが、同書で紹介されている事例には、アナロジーを感じさせるものが多々ありました)。データ分析によって浮かび上がるのはあくまでも相関関係であり、直接的な因果関係が直ちに導かれるわけではないのですが、それでもなお、一連の分析で見出された特定の和音の頻度の作曲家毎の偏りの傾向や特定の複数の和音の出現に見られる相関には明確といって良いものも含まれており、その背後に何らかのシステムが存在し、機能していることを強く示唆しているという結論については、これまでの分析の結果について訂正の必要は感じません。

その一方で、そこで示唆されているものをより明確なものにしていくためには、更に追加の分析が必要であることも間違いありません。上記の分析手法の観点での今後の課題のうち前者は、前回の分析において、その存在が強く示唆されつつも、それ以上の解明ができなかった代替原理に関して、機能和声において登場する「名前のついた」和音ではない、「名前のない」未分析の和音の中で比較的高い頻度で出現するものに注目することで解明が期待できるのではないかという発想に基づくのに対し、後者は逆にこれまでの分析を出発点として、機能の観点でより和音をよりきめ細かく見ていくこと、謂わば解像度を上げることで解明を図るという発想と捉えることができるでしょう。

更に付け加えるならば、他の作曲家との比較においてマーラーの音楽を特徴づけるものが、マーラーの音楽の内部における創作展開のプロセスを特徴づけるものとどのような関係にあるのかについての検討が行われていない点も気になります。この点についても、解像度を上げるアプローチで、しかも他の作曲家との比較とマーラーの作品間の比較の両方において共通の特徴量を使った分析を行うことで手がかりを得ることができるかも知れません。

そこでここではまず手始めとして、解像度を上げる方針に基づいた簡単な追加の分析を行ったので、その結果を報告することにします。

2.分析方針の決定

まず分析対象とする和音の中で長短の主和音形については転回形を区別して頻度データを取り直す一方で、分析対象とする和音についてはこれまでの分析結果とそこから導き出した仮説に基づいて絞り込むアプローチを採りました。

これまでの分析で示唆された、付加六の使用により特徴づけられる、ドミナントシステムとは異質のシステムに関係しそうな論点を考えてみると、マーラーの場合には何よりもまず「大地の歌」のコーダが思い浮かびます。全曲の出だしの調性であり、マーラーにおける調性格論では「悲劇の調性」とされるイ短調と、作品の半分の長さを占める長大な終楽章の曲頭の調性であるハ短調の同主長調であるハ長調とは平行調の関係にあるわけですが、それらが謂わば「宙吊り」にされた形が付加六であり、言うなれば、短調・長調の対立の原理が止揚されたと考えることができます。そしてそれと同時に思い浮かぶのは、ハンス・ベトゥゲによる漢詩の追創作を歌詞に持つ「大地の歌」では、それに対応するように「東洋的な」五音音階が用いられているという点です。そうした特徴は「大地の歌」に限られる訳ではなく、思いつくままに挙げても、リュッケルト歌曲集や第8交響曲でも「大地の歌」を予見させるような要素が見らますし、更により一般的に旋法の使用、旋法的な節回しということであれば、柴田南雄さんが『グスタフ・マーラーー現代音楽への道ー』(岩波新書. 1984)で分析している第3交響曲第1楽章のようなケースも思い浮かびます。その冒頭のホルン8本により斉奏される旋律は、ブラームスの大学祝典序曲の素材でもある学生歌の引用であり、マーラーが学生時代の所属したサークルの記憶によるとする解釈もあるようですが、柴田さんはそれをマーラーの「幼児体験の反芻」と捉えています。

「(…)これは、完全に作曲者の幼児体験の反芻と捉えることが出来る。つまり、金管楽器による行進曲調は彼が子供の頃に住んでいたモラヴィアの町イラーヴァ(ドイツ名イーグラウ)での、オーストリア軍の兵営から聞えてくる軍楽の響きである。(…)また、ソの音にシャープがないこと、つまりこの旋律が半音の上行導音を欠く自然短音階であることは、その町で歌われていたボヘミアの民謡か、あるいはユダヤ教のシナゴーグで聞いた礼拝の歌のエコーであろう。(…)」(柴田南雄『グスタフ・マーラー』, pp.70~71)

そして当該旋律の詳細な分析が繰り広げられ、その分析の末尾の節(p.78)でまとめられるような広大な音楽文化圏の様々な音楽的伝統が参照されていくわけですが、ここでの論点から興味深いのは、それが平行調の関係にある長調・短調の交替が「ウィーン古典派=ロマン派の音感ではな」(p.75)く、「スラブの民俗音楽の特徴」(ibid.)とされ、「一つの音組織に二つの中心音が存在する」と捉えられている点と、上記引用にある上行導音の欠如と対応した下降導音の存在が、教会旋法(フリギア旋法)的であるという指摘でしょう(最後の点で『大地の歌』の第1楽章のリフレインへの反映が指摘されていることも付記すべきでしょうか)。第3交響曲の第1楽章はヘ長調で終結するわけですが、ニ短調ーヘ長調という平行調のフレームはドミナントと上行導音に基づく個展的なシステムや長調・短調の対比のシステムよりも基層の民俗的起源に基づくものであり、ドミナントシステムからの逸脱、短調・長調の二元論対立の稀薄化の傾向を持っていることが指摘されています。柴田さんの指摘に拠れば、ドミナントシステムからの逸脱、短調・長調の二元論対立の稀薄化は、マーラーがチェコ出身で、ボヘミアとモラヴィアの境界地域に生まれ育ったという出自を思わせずにはおかないものということになりますが、ここからチェコの音楽との比較対照を行うことが考えられます。具体的な比較の対象としては、これまでしばしば比較の対象として取り上げられてきたスメタナのようなボヘミアの音楽もそうですが、寧ろモラヴィアの民俗音楽に根差したヤナーチェクとの比較の方が一層興味深そうに感じられます。

その一方で「旋法性」という観点から比較対象としてきたマーラー以外の作曲家を改めて振り返ってみた時、付加六の和音の出現頻度の高さに関してマーラーと類似の傾向を示した作曲家としてラヴェルとシベリウスが挙げられていたことが思い浮かびます。ラヴェルは所謂「印象主義」の作曲家として一般には了解されており、その語法上の特徴として(それが教会旋法に由来するものなのか、ボロディンのようなスラブ音楽からの影響なのかは一先ず措くとして)旋法性が挙げられ、長調・短調の対立が曖昧になっている点が指摘されることが思い起こされます(例えば、ジャンケレヴィッチ『ラヴェル』の「創作の技術」の章の中の「音階」の節。白水社から出版された邦訳ではp.139以降を参照。なおジャンケレヴィッチは、「音階の至聖なる二元論に対するラヴェルの不満」(p.141)や導音の不在についても指摘しています(ibid.))。シベリウスについては、何よりもその「北欧的」な響きを成り立たせている要素の一つに旋法性を挙げることができるでしょう。最もあからさまな例として直ちに思い浮かぶのは第6交響曲がドリア旋法で書かれていることですが、それ以外の作品でも旋法的な要素は至る所にあって指摘には事欠かないでしょう。勿論、ラヴェルとシベリウスの間には大きな様式的な隔たりがありますし、そのいずれか一方とですら、マーラーとの類似を論じるのは無謀な企てかも知れません。しかしながら付加六が高頻度で出現することは何某か「旋法性」と関わっていて、旋法の使用がドミナントシステムとは異質の原理に関わっているという点に限って言えば、その具体的な細部の違いを措いてしまえば、そこに共通性を見出すことはできるのではないでしょうか?

最後に、これは単なる個人的な嗜好の話になりますが、私は先にシベリウスの交響曲、それも特に後期の交響曲に親しんでからマーラーの音楽を聴いて熱中するようになったのですが、数多くの相違点にも関わらず、両者の間には類似点があると感じていて、当時読むことができたマーラーに関するほぼ唯一のムックであった青土社の『音楽の手帖 マーラー』に収められた竹西寛子さんの「根の気分」と題された文章の以下のくだりを読んで共感を覚えたことを思い出します。結局のところ私がMIDIデータを入力としたデータ分析によって突き止めようとしているのは、岡田暁生先生の指摘する音楽の表層的なテクスチュアから感受できる「根の気分」の由来なのかも知れません。

「マーラーのいくつかの作品は、私の根の気分にかかわる。そのかかわり方に独自の粘着力をもっているように思われる。むろん、根の気分をたてにとるなら、ここにかかわるのはマーラーだけの作品ではないけれども、陰気になり過ぎもせず、しかし決して陽気にはなりようのないきわどい一線を守らせるのが私のマーラーである。(…)もし、この気分の醸成に限って言うなら、目下のところ、私のマーラーのもっとも近くにいるのはシベリウスということになるのかもしれない。」(竹西寛子「根の気分」, 『音楽の手帖 マーラー』, 青土社, 1980 所収, pp.16~17)

ラヴェルの音楽を聴くようになったのはずっと後になってからで、最初からラヴェルの音楽に対しては或る種の距離感をもった接し方にならざるを得なかったのですが、それでもなお、他ならぬラヴェルの音楽に惹き付けられたのは、そうした「根の気分」に関わる共通性を感じ取ったからではないかと思うのです。三者三様、全く異なる個性を持ち、それぞれにその背景は異なるし、この三人に必ずしも限定されるわけではないのですが、その後私が「意識の音楽」と名付けた「感受のシミュレータ」としての音楽の在り方と、それを可能にする構造について言えば、そこに共通性があるように思うのです。けれども直接論証のできない発言はここまでとして、以下ではMIDIデータを入力とした分析により示すことのできる側面に話を限定することにします。

3.分析条件

上記のような検討から、ここではこれまでの分析で浮かび上がってきた付加六の和音の出現頻度の高さが、旋法性の現われであり、それが西洋音楽の伝統的なドミナントシステムとは異なった原理の存在と関わっているのではないかという想定に基づき、追加の分析を以下のようにレイアウトすることにしました。

対象とする和音:長短主和音形の基本形(maj, min)、六の和音(maj6, min6)、四六の和音(maj46, min46)を区別する一方、属七、属九は属和音形(dom)としてまとめ、更に付加六(add6)を加えた8種類の和音パターンが各拍の頭で出現する頻度(100拍あたり)を特徴量としました。

[重要な注記]:ここでいう「主和音形」・「属和音形」は、機能和声の理論での主和音・属和音とは一致しません。既に触れた通り、従来の分析について厳密な言い方をすれば「同時に鳴っているピッチクラスの集合」を対象としていたするのが正確でしょう。「主和音形」・「属和音形」というのはそうしたピッチクラスの集合に対して、伝統的な音楽理論での呼び名への連想に基づいて付与された名前に過ぎません。それに対し今回は、長三和音、短三和音に相当するピッチクラスの集合についてのみ、最低音がどのピッチクラスであるかによって区別をすることによって転回形の区別に相当する分類をすることにしたということです。一方で機能和声での主和音・属和音は主音・属音の定義を前提としており、ある時点の主音が何であるかは文脈依存であり、同じピッチクラスの集合が文脈に応じて主和音であったり属和音であったりします。本稿を含む一連の分析ではー少なくとも現時点まではー文脈を意識した分析は行っていないので、ここでいう「主和音形」には機能的に見た場合には、主和音も三和音の属和音も(更に言えば重複を持つ四和音以上も)含まれます。従って「主和音形」の出現頻度として本分析で集計されるものには機能的には三和音の属和音も含めてカウントされており、「属和音形」としては属七・属九という四和音・五和音だけが含まれていることをお断りしておきます。岡田暁生先生が機能を無視したテクスチュアの分析と指摘されたのは、まさにこの根本的な部分に関わるものと私は理解しています。

分析手法:前回同様の、各種のクラスタ分析(階層的な手法3種:complete法、average法、ward法、非階層的な手法1種:kmeans法)と主成分分析を行うこととしました。主成分分析にあたり、当然に予想される和音形間の出現頻度の偏りに対して標準化を行うかどうかについて言えば、100拍あたりの和音形の出現頻度という同一次元量であることから必須ではありませんが、各和音形の出現頻度の違いを反映するために標準化を行うべきではないという立場と、特定の作品における和音形間の出現頻度の偏りを取り除き、各和音形毎の作品間・作曲家間での出現頻度の偏りに注目すべきという立場の両方が考えられることから、標準化を行う場合と行わない場合の両方の分析を行うことにしました。

分析対象のデータ:マーラーの交響曲は従来と同じデータセットを用いました。従来の分析では、各拍毎の和音(同時に鳴っている音の集まり)を抽出したA系列と、各小節毎に先頭の拍の和音(同時に鳴っている音の集まり)を抽出したB系列という2種類のデータのいずれかを用いた分析を行ってきましたが、本分析は和音の出現頻度の統計ということで、サンプルの多いA系列のデータを用いた分析を行いました。比較対象の他の作曲家の作品の選択については、既述の方針に基づき以下の通りとしました。(括弧内は以下に示す分析結果におけるラベルを表します。)分析は曲を単位として行い、多楽章形式の作品については各和音形について全曲の出現回数を累計し100拍あたりの出現頻度を求めました。

- マーラー(mahler):第1~10交響曲、大地の歌(mahler1~10, mahlerErde)

- ブラームス(brahms):第1,2,3,4交響曲(brahms1,2,3,4)

- ブルックナー(bruckner):第5,7,8,9交響曲、第9交響曲フィナーレ(bruckner5,7,8,9,9f)

- スメタナ(smetana):我が祖国(smetanaMaVlast)

- ドヴォルザーク(dvorak):第7,8,9交響曲(dvorak7,8,9)

- ヤナーチェク(janacek):シンフォニエッタ(janacekSym)

- フランク(franck):交響的変奏曲、交響曲)(franckVar, franckSym)

- ラヴェル(ravel):ダフニスとクロエ第2組曲、優雅で感傷的な円舞曲、左手のための協奏曲、ピアノ協奏曲ト調(ravelDaphnis, ravelValNS, ravelLeftPC, ravelPC)

- シベリウス(sibelius):第2,7交響曲、タピオラ(sibelius2,7,sibeliusTapiola)

- タクタキシヴィリ(taktakishvili):ピアノ協奏曲第1番(taktakPC1)

[重要な注記] 本分析が従来の分析の続きであり、前提を共有していることから、本稿のみからでは本分析の重要な制限について読み取れないことに気付いたので、特に以下の点についての追記をさせて頂きます。

本稿の分析では、ある作品のMIDIデータに含まれる和音(=ある時点で同時に鳴っている音)の全てを対象としているわけではありません。上に追記した通り、従来より一連の分析では、各拍毎の和音(同時に鳴っている音の集まり)を抽出したA系列と、各小節毎に先頭の拍の和音(同時に鳴っている音の集まり)を抽出したB系列という2種類のデータを抽出して分析の入力としてきました。

MIDIデータからデータを抽出することを前提とした時に、このやり方でまず問題になるのは、MIDIデータで小節や拍について楽譜通りの設定になっているかどうかでした。というのもMIDIファイルは、楽譜を見てMIDIシーケンサ―ソフトを使って打ち込む場合もあれば、MIDIキーボードで演奏したものを記録するやり方で作られる場合もあって、後者の場合には、現実の演奏はテンポに微細な揺らぎがあるため、小節や拍の情報は、もしそれがあったとしても、データ抽出で使う目的には適さないと考えるべきです。ちなみに後者はピアノ曲のケースでは良くあります。マーラーの場合だとピアノ伴奏歌曲の場合が該当しますが、交響曲については前者のやり方で制作されることが多いようなので、マーラーの交響曲の分析では幸いにしてこの点に限っては問題となることはありません。しかしながら前者の場合でも、拍子などの小節の区切りの情報は必須ではないため、必ずしも分析に使えるとは限らないのです。

しかしそれよりもより本質的な問題として、例えば(典型的にはアルベルティ・バスのように)和音が分散して現れたときに抽出できる音の集合を考えると、拍頭で鳴っている音は和音の構成音の全てではなく、そのうちの一部であり、分析される和音自体は抽出できず、その部分が各拍毎に抽出されるに過ぎない点が考えられます。本分析のやり方では、あくまでも拍の頭・小節の頭で同時になっている音の集合を抽出するので、単音や重音が抽出され、それらを組み合わせて得られる「本来の」和音は抽出されません。拍の間に鳴る音が全て和声の構成音であれば、それらを併合して一つの和音として捉うようにやり方を変更すればいいのですが、拍の間に鳴る音としては、経過音、刺繍音その他の非和声音が幾らでも存在し得るため、無条件で併合すれば意図しない結果になってしまいます。

この例から窺えるように、楽曲分析は、必ずしも鳴っているだけ音を対象としているのではなく、その楽曲分析が背景としている理論における「正解」がわかっている必要があります。和声音・非和声音の区別もそうですし、和音の「完全形」からの「根音」を始めとする構成音の「省略」も然り、複雑な(名前を持たない)和音を基本的な(名前のある)和音の一部の音が「変位」したものとして捉えるやり方も然りですし、何より「主音」が何であるかの知識なしには或る同じ形が主和音なのか属和音なのかの判定すらできません。

そして本稿の分析は、どの理論に準拠するにせよ、特定の理論に基づいた楽曲分析プログラムを書くことが目的ではなく、そのような理論に基づく「知識」なしで、ある時点で現れた音を抽出した結果だけを手掛かりに行っています。(今時だと、高度な楽曲分析を行うAIというのもどこかで開発されていることでしょうし、楽曲分析を自動化することを目的とするならば、もっと別のアプローチの選択すべきでしょう。)従って、本稿および本稿に至るまでに実施してきた分析は、特定の音楽理論に基づいた楽曲分析とは前提が大幅に異なり、それ故そうした分析を基準とした場合には、様々な(立場によっては致命的と見なされる可能性すらある)制限が存在することをお断りしておきます。立場によっては、ここでの分析には全く価値を認めないという判断すらあり得るでしょう。

或る意味では、私自身が訓練された耳を持っていないので、そういう聴き手がどう聴くかという設定での分析は考え得るのでしょうが、これに対しては、気付いていないだけで理論に沿った聴き方をしている部分が確実にあって、要するに聴き手の学習の程度次第ということになるでしょうし、作曲者の側はエキスパートであって、基本的には伝統的な楽曲分析と共通の発想で書かれているというのは動かしがたい事実でしょうから、それらを踏まえれば、訓練された耳にどう聞こえるかを論じることの方が筋道として正しいのかも知れません。

このように考えていくと、ここでの報告にお付き合い頂くには、相当に寛容な立場に立って頂く必要がありそうですが、ここでお断りするような様々な制限つきであっても、実際に鳴っている音に関するデータに基づいて、これくらいのことは言えるのだ、というように受け止めて頂ければ幸いです。

4.分析結果

A.階層クラスタ分析

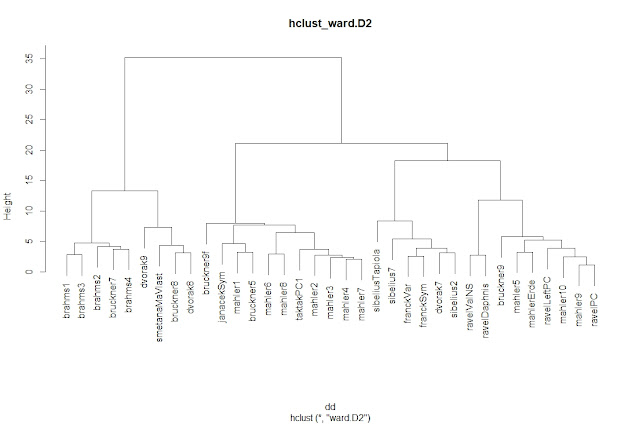

まずクラスタリングの結果から確認してみます。最初は3種類の階層クラスタ分析の結果です。

3種の手法の結果の間に存在する細かい違いは、必ずしも分類が安定していない部分の存在を示していると捉えることができますが、その一方で大まかな分類には共通点も確認できます。またマーラーの作品と距離が近い枝に含まれる他の作曲家の作品と、マーラーの作品からは離れた枝に含まれる作品の間の区別は3種の分析で共通していて、分類上安定しているように見えます。つまりブラームスとブルックナーの第7,8、ドヴォルザークの第8,9、スメタナからなるグループ、フランク、シベリウス、ドヴォルザークの第7からなるグループの2つがマーラーの作品からは隔たったグループであり、ラヴェル、ヤナーチェク、タクタキシヴィリとブルックナーの第5,9がマーラーの作品に近いグループということになるようです。一方でマーラーの作品は「大地の歌」、第9,10という後期作品に第5を加えたグループとそれ以外の2つのグループに分かれ、前者と近いのがラヴェルの2つの協奏曲とブルックナーの第9の完成部分、後者に近いのがヤナーチェクとタクタキシヴィリであるという点は共通しているようです。そしてその分類は大筋においては以下の非階層クラスタ分析でも確認できますので、分類上相対的に安定した部分と言えそうです。

B.非階層クラスタ分析

それでは非階層クラスタ分析の結果を見てみます。

非階層クラスタ分析ではクラスタ数を与える必要があるため、シミュレーションによるギャップ統計量に基づき、階層クラスタ分析の結果を参考にしつつ、相対的に安定していて、かつ分類として意味がありそうな4に設定しましたが、必ずしも安定しているわけではなく、何度か実行すると上に示す2種類のクラスタが交替して出現することが確認できました。前者(kmeans4)はマーラーが1つのクラスタに全て含まれ、それ以外に3つのクラスタができるもの、後者(kmeans4-alt)はマーラーが前期・後期の2つのクラスタに分かれ、それ以外にブラームス他のクラスタとフランク他のクラスタの2つができるものです。前者ではマーラーと同じグループに属しているのはブルックナーの第5交響曲と第9交響曲のフィナーレ、ヤナーチェクのシンフォニエッタとラヴェルの2曲のピアノ協奏曲、タクタキシヴィリのピアノ協奏曲です。この分類は階層クラスタ分析の結果とほぼ一致しています。

kmeans4

クラスタ番号 1 2 3 4

brahms 0 4 0 0

bruckner 2 1 1 1

dvorak 0 0 2 1

franck 0 0 0 2

janacek 1 0 0 0

mahler-early 4 0 0 0

mahler-late 4 0 0 0

mahler-middle 3 0 0 0

ravel 2 0 0 2

sibelius 0 0 0 3

smetana 0 0 1 0

taktakishvili 1 0 0 0

mahler1 mahler2 mahler3 mahler4

1 1 1 1

mahler5 mahler6 mahler7 mahler8

1 1 1 1

mahlerErde mahler9 mahler10 bruckner5

1 1 1 1

bruckner7 bruckner8 bruckner9 bruckner9f

2 3 4 1

dvorak9 dvorak8 dvorak7 smetanaMaVlast

3 3 4 3

janacekSym sibelius7 sibeliusTapiola sibelius2

1 4 4 4

franckVar franckSym brahms1 brahms2

4 4 2 2

brahms3 brahms4 ravelValNS ravelDaphnis

2 2 4 4

ravelLeftPC ravelPC taktakPC1

1 1 1

一方後者では、マーラーの後期作品(「大地の歌」、第9,10交響曲)と同じグループに属するのはブルックナーの第9交響曲の完成した3楽章分にラヴェルの曲全て、それ以外のマーラー作品と同じグループに含まれるのはブルックナーの第5交響曲と第9交響曲のフィナーレ、ヤナーチェクのシンフォニエッタとタクタキシヴィリのピアノ協奏曲であり、これはkmeans4と共通していますから、マーラーの後期作品との距離が近いグループが分離したと捉えることができそうです。その替わりに、大まかにはブラームスが含まれるグループとドヴォルザークの第8、第9交響曲とスメタナが含まれるグループが併合して一つになっています。ブルックナーの第9の完成部分とラヴェルの作品のうち2曲のコンチェルトについては階層クラスタ分析の結果とも一致していますが、ラヴェルの他の2曲とブルックナーの第9のフィナーレは階層クラスタ分析では所蔵する枝について手法によって揺れが生じていて、分類が安定していなさそうに見えます。特にラヴェルの他の2曲については、クラスタ数が増えれば独立のクラスタを形成しそうです。

kmeans4-alt

クラスタ番号 1 2 3 4

brahms 4 0 0 0

bruckner 2 2 1 0

dvorak 2 0 0 1

franck 0 0 0 2

janacek 0 1 0 0

mahler-early 0 4 0 0

mahler-late 0 1 3 0

mahler-middle 0 3 0 0

ravel 0 0 4 0

sibelius 0 0 0 3

smetana 1 0 0 0

taktakishvili 0 1 0 0

mahler1 mahler2 mahler3 mahler4

2 2 2 2

mahler5 mahler6 mahler7 mahler8

2 2 2 2

mahlerErde mahler9 mahler10 bruckner5

3 3 3 2

bruckner7 bruckner8 bruckner9 bruckner9f

1 1 3 2

dvorak9 dvorak8 dvorak7 smetanaMaVlast

1 1 4 1

janacekSym sibelius7 sibeliusTapiola sibelius2

2 4 4 4

franckVar franckSym brahms1 brahms2

4 4 1 1

brahms3 brahms4 ravelValNS ravelDaphnis

1 1 3 3

ravelLeftPC ravelPC taktakPC1

3 3 2

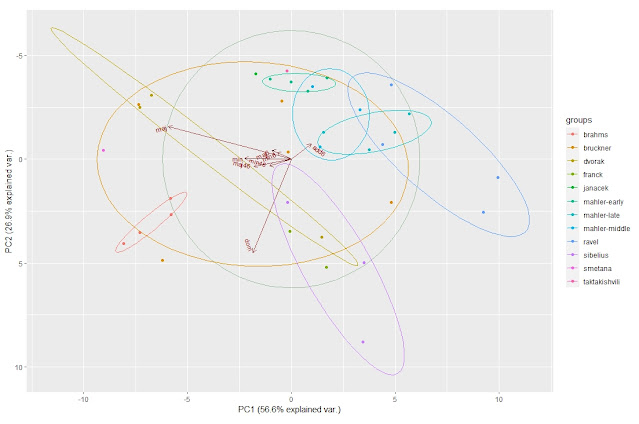

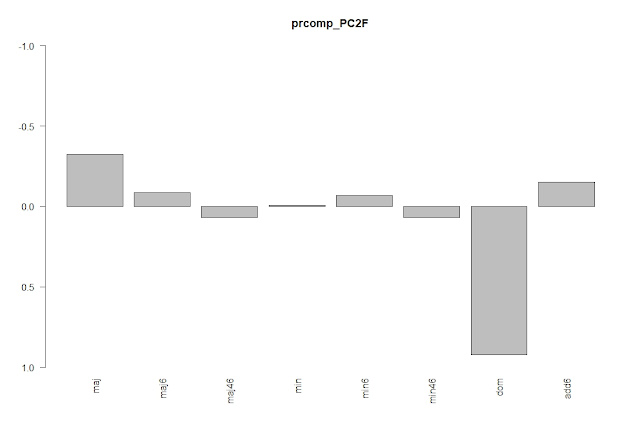

C.主成分分析

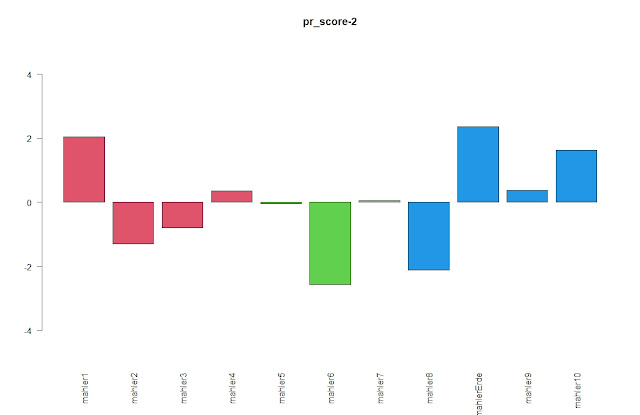

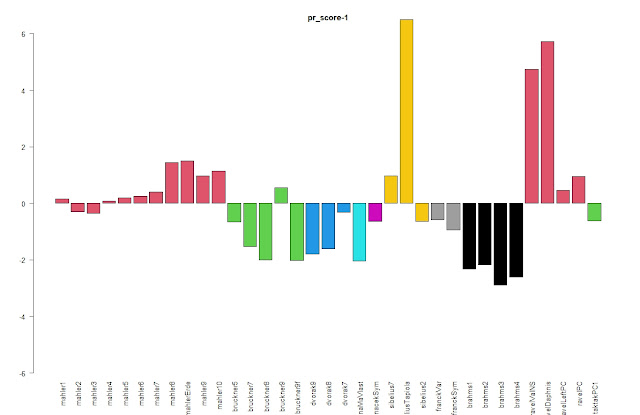

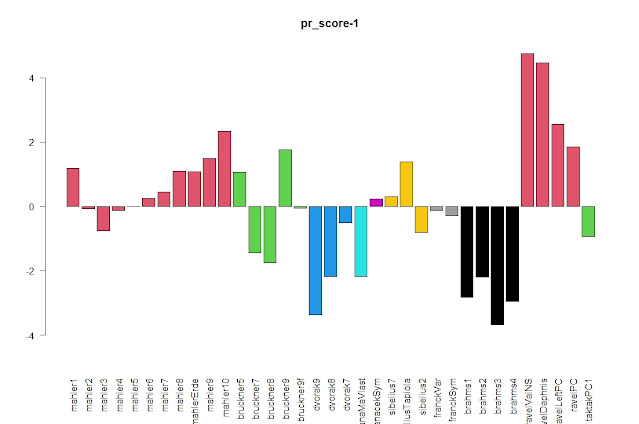

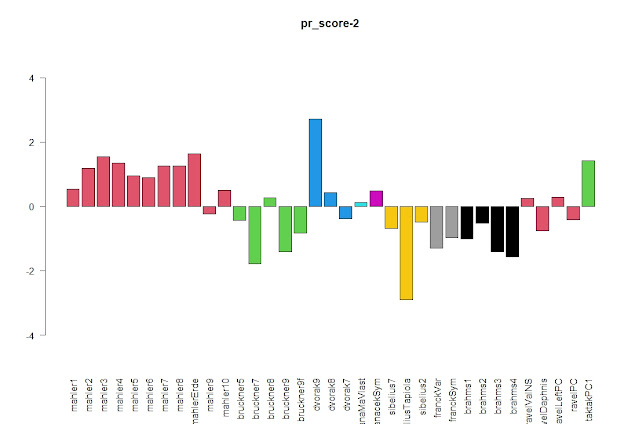

ついで主成分分析の結果の確認に進みます。既述の通り、主成分分析は、標準化を行わずに分析対象の和音形の100拍あたりの出現頻度の割合をそのまま反映した分析と、標準化を行って特定の曲における和音形間の出現割合の違いは無視して、各和音形についての作品間での出現割合の分布の違いにのみ注目した場合の両方で分析をしましたが、結果としては主成分得点や成分への各和音形の寄与率には違いがあるものの、大まかな傾向としては共通したものが得られました。([付記]なお、標準化なしの分析の第2主成分は標準化ありの場合と比べ、正負が反転していることがわかったため、以下の説明、ダウンロード可能な結果ファイルのいずれにおいても、第2主成分軸を反転させてグラフ表示をしています。また説明上は標準化ありの第2主成分の向きに合わせた説明をしていることをお断りしておきます。)

(A)標準化ありの場合

まず標準化ありの結果を見てみます。

マーラーの作品は第1主成分(横軸)方向には中央右寄りに固まって、かつ作品の時代区分に概ね沿った広がりを示しているのに対して、第2主成分(縦軸)方向には上側に集中しているのが見て取れます。他の作曲家については第1主成分(横軸)左側に明確に拠っているのがブラームス、ドヴォルザーク、左右に広がっているのがブルックナー、シベリウスであり、ラヴェルはマーラーよりも更に右端にプロットされていることが確認でき、第2主成分方向にはやや下よりに固まっているブラームス、ブルックナー、ラヴェルに対して、シベリウスが下側に向けて広がっているのに対し、ドヴォルザークが上側に向けて広がっている様子が見て取れます。それでは第1,第2主成分の得点と、特徴量の寄与を確認してみます。

上に見るように、第1主成分は主和音形・属和音形(属七・属九)/付加六の対立(負の相関)を示しているのに対し、後述する第2主成分は主和音基本形・六の和音と付加六/四六の和音と属和音形(属七・属九)の対立(負の相関)が示されたものとなっています。属和音形(属七・属九)/付加六の対立(負の相関)は両者に共通しており、第1主成分を横軸、第2主成分を縦軸にとったプロットをした時に、付加六(add6)は上向き、属七・属九の属和音形2種(dom)は下向きの互いに180度逆向きのベクトルで表示されるのはそのためであることがわかります。主和音形6種は第1主成分で全てマイナスの寄与であるため、プロット上は付加六(add6)、属和音形(dom)とはほぼ直交して左向きにベクトル表示されますが、第2主成分では基本形(maj,min)と六の和音(maj6,min6)と付加六(add6)がいずれもプラス、四六の和音(maj46,min46)と属和音形(dom)がいずれもマイナスであるため、結果的にプロット上、四六の和音(maj46,min46)は左斜め下に傾いて、属和音形(dom)寄りのベクトルとなっていることも確認できます。また基本形(maj,min)・六の和音(maj6,min6)・四六の和音(maj46,min46)の矢印の向きはいずれもほぼ重なっていて、本分析の結果においては長調・短調の区別がないことにも気づきます。

第1主成分に関して得点が高く、主和音形および属和音形(属七・属九)が少なく、付加六が多い傾向にあるのがマーラーとラヴェルであり、特にラヴェルはその傾向が4曲全てに見られるのに対し、マーラーは第1交響曲を除くと概ね時代区分に沿って後期になる程その傾向が強くなっていることがわかります。ブラームス、ドヴォルザークはスメタナと並んで点数が低い(ベクトルの起点である中心より左側に偏っている)のに対して、シベリウスやブルックナーは作品によって傾向が異なること(結果として、左右両側に広がっていること)が確認できます。

一方で第2主成分について見ると、マーラーは概ね得点が高いのに対しラヴェルは低い傾向にあって、第2主成分までの組み合わせでマーラーとラヴェルを区別することができそうなことがわかります。それ以外ではタクタキシヴィリとドヴォルザークの第9の得点が高いのが目立つ一方で、他のドヴォルザークの交響曲とスメタナはほぼ中立であるのに対してブラームス、フランク、シベリウスなどの他の作曲家は全ての作品でマイナスの得点となっており、付加六と属和音形(属七・属九)のどちらが優位かについてマーラーとは明確な違いがあることがわかります。

(2)標準化なしの場合

既述の通り大まかな傾向は同じですが、参考までに標準化なしの結果についても確認してみます。

まず長調の主和音基本形と属和音形(属七・属九)の頻度の高さは、プロット上のmaj,domベクトルの長さで示されていることが確認できます。興味深いのは、標準化した場合と得点の正負が逆転しているケースがある点で、例えばヤナーチェク(得点の棒グラフでは紫色で示されています)が該当します。これは和音間の出現頻度の割合が大きく異なることに起因しており、寄与の正負が逆向きの特徴量が打ち消し合う際に、標準化の有無による頻度の偏りの効果でどちらの特徴量が勝つかが変わるためです。実際、ヤナーチェクのシンフォニエッタの入力データを確認すると、属七・属九の出現頻度がかなり低い(100拍あたり3程度)ことが確認できます。その一方で付加六の頻度の方もまた非常に低い(100拍あたり2弱)のです。既述の通り、今回の分析ではブラームスをはじめとする属和音形の出現頻度が高いグループ(100拍あたり10程度)が存在するために、標準化を行わないと属和音形の出現率の低さが強調される結果となり、それが特に属和音形の負の寄与率が著しく大きい第2主成分の得点の極端な違いの原因となるだけでなく、第1主成分においては得点の正負の逆転をもたらしているようなのです。つまり今回の分析の場合、属和音形と付加六の出現頻度は強い負の相関関係を持っており、その結果として付加六の頻度の高さではなく、属和音形の出現頻度の低さによっても主成分得点が上がる構造になっていることに注意する必要があります。ヤナーチェクはアンチ・ドミナントではありますが、付加六の出現頻度が高いわけではなく、この点でマーラーやラヴェルとは異なった傾向を持っています。他方、標準化を行わない分析の結果におけるラヴェルの第1主成分得点の高さは、こちらは主和音基本形の出現頻度が極端に低いことに起因していることも確認できます(特に「ダフニスとクロエ」と「優雅で感傷的な円舞曲」は100拍あたり1.5程度と対象作品中最小なのに対して付加六が100拍あたり6~7でかなり大きめなので非常に大きな第1主成分得点になります。)

5.分析結果についての考察

本稿では、転回形を区別した長短主和音形と属和音形(属七・属九)、および付加六の和音形の出現頻度のみを特徴量として用いた分析を行いましたが、結果について考察してみます。

まずクラスタリングの結果ですが、分析手法によって若干の揺れはあるものの、今回設定した他の作曲家の作品の中でマーラーの作品を位置づけることには成功していると思います。マーラーに距離が近いのはラヴェルやヤナーチェク、タクタキシヴィリで、シベリウスはフランクと同じグループを形成し、ブラームスやスメタナが含まれるグループとマーラーが含まれるグループの間の中間的な位置を占める結果となりました。ブルックナーやドヴォルザークの作品は作品によって和音の出現傾向にばらつきがあり、複数グループに跨って分布するのに対し、マーラーはブラームス程ではないにしても比較的ばらつきが小さく、一纏まりになる傾向がありますが、「大地の歌」以降の後期作品とそれ以外は傾向をやや違えており、2つのクラスタに分裂した結果も得られました。

次に主成分分析の結果ですが、主成分分析は、標準化をする/しないの両方の条件で行ったので、まず、出現頻度の高い和音の寄与を頻度に応じて重みづけしており、より聴感に即していると考えられる標準化なしの分析の分析結果について検討してみます。

第1主成分は長調の基本形主和音(maj)の出現頻度の寄与が著しく大きく、寧ろ長調の基本形主和音にどれくらい頻繁に立ち戻るかという観点で軸が形成されているように見えます。同様に第2主成分も属七・属九(dom)の出現頻度の寄与が著しく大きく、こちらはドミナントシステムの優越の度合いを示すものと見做せます。しかし今回特に注目した付加六の和音については、第1主成分・第2主成分のいずれに対しても、その寄与の大きさが際立っているわけではなくプライマリの要因とは考えられません。従って付加六の寄与を測るためには、標準化をした分析の方を確認すべきと思われます。その一方でクラスタ分析結果ではマーラーに距離的に近いグループに分類されたラヴェルとヤナーチェクについて、ラヴェルは主和音形の出現頻度の低さによって特徴づけられるため第1主成分得点が高く、ヤナーチェクは属七・属九の出現頻度の低さによって特徴づけられるため第2主成分得点が高くなるといった点が確認でき、いずれもマーラーの作品とは傾向を違えており(強いていえばヤナーチェクはマーラー初期寄り、ラヴェルは後期寄りと言えるでしょう)、かつ両者の間でも区別が可能であることがわかりました。

標準化ありの分析は、和音間の出現頻度の偏りに依らず、対象となった和音の出現頻度の作品間での偏りを同じ重みで扱います。その一方であくまでも対象となっている作品を全体とした時の比較であり、対象の作品の集合を変えればそれに応じて結果も変わる点には留意が必要です。(標準化なしの分析でも同じことは言えるものの、こちらは絶対的な出現頻度という対象作品の集合に依存しない値に基づく分析である点で、完全に相対的な標準化ありの分析とは異なります。)

まず第1主成分への各和音の寄与(負荷)を見ると、前回までの分析で転回形を区別せずに概ね同じ傾向が確認できた理由が確認できるように思います。既に述べたように第1主成分は、転回形によらず全ての主和音形と属和音形(属七・属九)の頻度が優越するか、付加六の頻度が優越するかという対比で軸が形成されますので、この成分だけに限れば、主和音形の転回を区別するかどうかには影響を受けません。一方で第2主成分については四六の和音と属七・属九からなるグループと基本形と六の和音と付加六の和音からなるグループのどちらが優越するかという対比で軸が形成されており、転回形を区別することで現れたものだと言えます。強いてネーミングを試みるならば、第1主成分はアンチ・トニックの軸、第2主成分はアンチ・ドミナントの軸と言えるでしょうか。

[重要な注記] 繰り返しになりますが、誤解の無いように補足させて頂くと、ここでいう「主和音形」には、機能和声的には、主和音も三和音の属和音も含まれていること、一方「属和音形」には属七・属九のみが含まれていることをお断りしておきます。それを踏まえれば、第1主成分側は、これまで行ってきた、様々な次元を捨象して得られた「ピッチクラスの集合」の分析で得られた結果と等価ですから、文脈を無視した和音の音の組み合わせという、いわば表層的なテクスチュアのみに関わり、第2主成分は四六の和音と属七・属九の相関が取り出させたということでいわばテクスチュアの表層から機能を覗き見ているといえるように感じます。

マーラー作品内部の時代区分に沿った変化にフォーカスして見た場合でも、大まかな傾向としては前回と同様なのですが、前回はほぼ完全に時系列に沿った変化が抽出できたのに対し、今回は第一交響曲が例外となる結果が得られました。この理由を調べて見ると、前回の分析で用いた特徴量の中には単音や二音の出現頻度が含まれており、単音と三度、特に長三度の寄与が大きかったのに対して、今回は単音と重音を分析対象から外したことが影響しているようです。第1交響曲は第1楽章冒頭の長大なAの単音の持続を背景とする序奏の領域がその後も回帰し、結果として単音の占める割合が大きいのですが、その影響で主三和音形の出現頻度が見かけ上低下するのに加えて、その原因となった単音が分析対象から除外されたことによって、偶々後期作品に近い主三和音形の出現頻度となったために、時代区分に沿った変化の例外のような結果が得られたようです。前回、時代区分に沿った変化が現れたのは第2主成分であり、前回の分析の第1主成分は単音や重音が多いのか、三和音以上の和音が多いのかといった音の厚みに関わるものであったことを思い起こせば、そうしたテクスチュア上の差異の影響を取り除いて、マーラーの作品の創作時代区分に沿った変化を、より機能的な側面に基づいて浮かび上がらせることに今回の分析は成功したという見方ができるのかも知れません。

更に言えば、前回の分析では作品単位での出現頻度計算にあたり、楽章毎に100拍あたりの和音出現頻度を求めて、曲単位で平均化するやり方(平均和音出現頻度)と、和音出現回数の曲毎の累計から100拍あたりの頻度を計算するやり方(累計和音出現頻度)の2通りについて分析を行っていますが、今回は後者の方法での集計結果に基づく分析のみを行っています。考え方としては楽章という単位を意識せず曲全体での出現頻度を対象とするのか、楽章単位に独立し完結したものとして出現頻度を計算し、曲全体としてはその平均値を用いるかの違いですが、後者では楽章毎の長さ(ここでは拍数)が無視され、30分かかる楽章と5分しかかからない楽章について同じ割合で寄与していると見做していることになります。言い替えれば、短くて和音の出現頻度上偏りの大きな楽章が存在すると、その楽章の和音の出現分布が強調して反映されることになります。マーラーの場合では、第3交響曲の第5楽章や第2交響曲の第4楽章などが該当することがわかっていますが、この点の影響の程度を把握するためには、平均和音出現頻度に基づいて今回と同じ条件での分析を行って結果の比較をしてみる必要があるでしょう。

6.まとめ

クラスタ分析の結果と主成分分析の結果を照合すると、今回の分析対象となった作曲家について概ね以下のような傾向を持つと言えるのではないかと思います。

(A1)第1主成分(アンチ・トニック):-/第2主成分(アンチ・ドミナント):-

biplotグラフの第3象限。

ブラームスの交響曲がプロトタイプ。

古典的なドミナントシステムと明確な調性感。

(A2)第1主成分(アンチ・トニック):-/第2主成分(アンチ・ドミナント):+

biplotグラフの第2象限。

ドヴォルザークの第9交響曲がプロトタイプ。

旋法性を持ちつつ、調性感は明確。

(B1)第1主成分(アンチ・トニック):+/第2主成分(アンチ・ドミナント):-

biplotグラフの第4象限。

該当なし。強いて言えばシベリウスの第2交響曲が近い。

調性感稀薄だがドミナント優位であり旋法性も稀薄。

(B2)第1主成分(アンチ・トニック):+/第2主成分(アンチ・ドミナント):+

biplotグラフの第1象限。

ラヴェルがプロトタイプ。

旋法性と曖昧な調性感。

あくまでも上記はプロトタイプであり、中間的なタイプの作品も存在すれば、同じ作曲家の作品が複数のプロトタイプにわたり広範囲に広がっている場合もあります。ブルックナーやドヴォルザーク、シベリウスがそれらに該当します。マーラーはブラームスと並んで、比較的作品間のコヒーレンスが高い傾向にあると言えます。基本的には(B2)に属しますが、創作の時代区分に沿ってドヴォルザークの第9交響曲のいる(A2)とラヴェルのいる(B2)の中間点のヤナーチェクやタクタキシヴィリの近傍から(B2)の極へ近づいていった(がそこまでは辿り着かなった)と捉えることができそうです。つまり第2主成分については+(アンチ・ドミナント)である点では一貫していますが、第1主成分軸は、作品創作の展開につれて中立から+(アンチ・トニック)へと推移していったと捉えることができそうです。これが他の作曲家との比較においてマーラーの音楽を特徴づけるものが、マーラーの音楽の内部における創作展開のプロセスを特徴づけるものとどのような関係にあるのかに関する本分析での回答ということになると思います。

なお、今回の分析の設定に纏わる制約として、分析対象の単位が作品であるため、多楽章形式の作品の場合作品中に含まれる異なる性質をもった楽章の特徴が平均化されてしまう点が挙げられます。交響曲で両端の楽章は古典的で調性的にも明確だが、中間楽章は旋法に基づいて書かれていて、主和音ないし属和音があまり出現しないというようなケースを想定すると限界は明らかだと思います。とはいえこれは全くの架空の話というわけではなく、実はドヴォルザークの第9交響曲がまさしくこれに近い頻度分布となっていて、結果的に曲全体として(A2)のプロトタイプとなっていますし、前の節でも述べたように、マーラーの第3交響曲の場合は旋法性の強い冒頭楽章に対して、属七・属九和音(dom)が全く出現しない第4楽章(但し付加六も100拍あたり1.8で低く、既述のヤナーチェクのシンフォニエッタのケースに類似しています)、鐘の音の模倣を繰り返すせいで主和音基本形(maj)の比率が3割にも達する特異な頻度分布を持つ第5楽章や、属七・属九和音(dom)が100拍あたり7とマーラーの交響曲の全楽章中でも際立って高頻度である終曲のアダージョもあって、長さがまちまちなだけでなく、異なる性質を持った楽章が組み合わされていることが確認できますが、そうした多様性は今回の分析では捨象され、平均化されてしまっていることは制約として確認しておくべきと考えます。

最後に、それではこの分析の導きの糸となった「付加六は旋法性の現われ」という捉え方についてはどうでしょうか?分析結果から読み取れる限り、妥当なケースがあるということは言えそうですが、そうとは言えないケースも確認できました。ヤナーチェクは一見したところ(B2)に該当しそうで、初期のマーラーの近傍にプロットされますが、既に述べた通り、付加六の和音の頻度は高くなく、属七・属九の頻度が極度に低いために、結果として近くにプロットされたに過ぎません(マーラーの中にも第3交響曲第4楽章のような類似のケースもあるのですが)。属和音形の頻度が低いのだからアンチ・ドミナントというラベル自体は寧ろヤナーチェクにこそ相応しいとさえ言えますし、付加六の頻度によらず旋法性が高いのは聴けば明らかでしょう。従って付加六の和音が高頻度で現れるのには、旋法性だけではなく更に追加の条件が必要なのではないかと思われます。ここからは分析の結果からは離れますが、想定できることとして、長調・短調の対比の枠を持たない単一の旋法に基づく作品の場合、調性感を稀薄にするといった操作はそもそも不可能です。付加六は長調・短調の対比の枠の中で調性感を稀薄にする時(更に具体的に特定するならば、長調・短調の対比の枠組みの中でも、2つの基本音が併存する、平行調関係に基づいた場合) に結果的に出現する、いわば随伴的なものなのではないでしょうか?従って「付加六は旋法性の現われか?」という問いに対して、現時点で回答を試みるならば、付加六は旋法性の現われ「でも」ありうるが、直接的関係がある因果的なものではなく、長調・短調の対比の枠の中に旋法的な要素が入り込んだ時に現われる随伴的なものに過ぎない。従って、問いへの答えは「はい」でも「いいえ」でもある、ということになるように思います。

ところで、第1主成分について主和音形(特に長調の基本形、但し繰り返していうようにここには機能和声でいう三和音の属和音も含まれます)の頻度が相対的に低いことをもって「アンチ・トニック」と命名し、聴感上は「調性感が稀薄」とし、第2主成分については四六の和音と属和音形(この分析では属七と属九の形のこと)の頻度が相対的に低いことをもって、「アンチ・ドミナント」と命名し、こちらに「旋法性」を割り振りましたが、もし上記のような制限がつくならば、この割り振りは恣意的ではないかということになるかも知れません。しかし、そもそも「調性感」はどのように定義されるものでしょうか?同様に「旋法性」という言葉にも曖昧さが付き纏います。ラベルの割り当てを逆にすべきだという人がいても不思議はないくらいに感じます。

とはいうものの、繰り返しになりますが、第1主成分は転回の有無を無視しても成り立つもので、この分析の前に既に明らかになっていたものの再認であるのに対し、第2主成分は転回を区別することによって初めて検出できたものであり、かつ四六の和音と属七・属九の頻度に正の相関があるという内容を踏まえれば、こちらは和音のシステムの機能に関わるものということが言えると思います。今回の分析で現れた第1主成分も第2主成分もいずれも付加六の和音の頻度に関わりますが、「聴感」のレベルに関わる第1主成分と比較して、第2主成分の方はより「機能的」な性格を持っている。そして「調性感」という言葉を「聴感」のレベルでの或る種の古典的・保守的な感じというニュアンスで使っているの対し、「旋法性」という言葉は、単なる旋法の使用を意味するのではなく、或いはまた特定の旋法の使用を含意するものでもなく、寧ろ古典的なドミナントシステムとは異なった別のシステムが機能しているというニュアンスを込めて採用していることを付言した上で、一旦は上記のラベリングは撤回せずにそのままにしておきたく思います。(2023.5.5, 5.6重要な注記を追加, 5.7 ラベルの左手のための協奏曲のデータに誤りがあったためデータを差替え、第二主成分軸の反転についての注記を追加。なお本文の説明には上記データの誤りは影響ありませんでした。5.7-8 用語法に関する指摘を頂いて、重要な注記の追記に留めずに「主和音形」「属和音形」という表現を適用して、機能和声での主和音・属和音との混同が起きにくくなるように修正しました。ご指摘に感謝します。5.10加筆、5.19重要な追記をさらに追加。5.21ピッチクラスへの言及を追加。)

(1)入力データ

gm_control_cat_add6.csv:分析対象の和音形(長短主三和音基本形・六の和音・四六の和音、属和音形(属七・属九)・付加六の和音形)の分析対象作品毎の出現割合

gm_control_cat_col.csv:対象作品の作曲家に対応した色(主成分得点グラフで使用)

gm_control_cat_label.csv:対象作品の作曲家名ラベル(非階層クラスタ分析で使用)

(2)主成分分析系

eigen.jpeg:固有ベクトルのグラフ

prcomp_F.jpeg:主成分分析(scale=F)結果のbiplotグラフ

ggbiplot_12F.jpeg:主成分分析結果(第1,第2成分)のggbiplotグラフ

ggbiplot_23F.jpeg:主成分分析結果(第2,第3成分)のggbiplotグラフ

pr_score-[1-3]F.jpeg:主成分得点のbarplotグラフ

prcomp_PC[1-3]F.jpeg:主成分負荷量のbarplotグラフ

prcomp_T.jpeg:主成分分析(scale=T)結果のbiplotグラフ

ggbiplot_12.jpeg:主成分分析結果(第1,第2成分)のggbiplotグラフ

ggbiplot_23.jpeg:主成分分析結果(第2,第3成分)のggbiplotグラフ

ggbiplot_34.jpeg:主成分分析結果(第3,第4成分)のggbiplotグラフ

pr_score-[1-4].jpeg:主成分得点のbarplotグラフ

prcomp_PC[1-4].jpeg:主成分負荷量のbarplotグラフ

(3)階層クラスタ分析系:

hclust_complete.jpeg:complete法での分類結果

hclust_average.jpeg:average法での分類結果

hclust_wardD2.jpeg:ward法での分類結果

(4)非階層クラスタ分析系:

clusGap.jpeg:ギャップ統計量のシミュレーション結果サンプル

kmeans4.csv:kmeans法(クラスタ数=4)での分類結果

kmaens4-alt.csv:kmeans法(クラスタ数=4)での分類結果別解

kmeans4.jpeg:kmeans法(クラスタ数=4)での分類結果のclusplotグラフ

kmaens4-alt.jpeg:kmeans法(クラスタ数=4)での分類結果別解のclusplotグラフ

(5)分析履歴

hist.txt:R言語を用いた分析履歴(Windows版R言語 ver.4.1.0をR studio上で実行)。

固有ベクトル、ギャップ統計量シミュレーション結果サンプル、

非階層クラスタ分析結果(2種)、主成分分析結果サマリ(2種)を含む。

[ご利用にあたっての注意] 公開するデータは自由に利用頂いて構いません。あくまでも実験的な試みを公開するものであり、作成者は結果の正しさは保証しません。このデータを用いることによって発生する如何なるトラブルに対しても、作成者は責任を負いません。入力として利用させて頂いたMIDIファイルに起因する間違い、分析プログラムの不具合に起因する間違いなど、各種の間違いが含まれる可能性があることをご了承の上、ご利用ください。