1.これまでの経緯と分析の背景

マーラーの音楽の特徴について語る一つの方法として、Webで公開されているマーラーの作品のMIDIファイルのデータを入力とした分析をこれまで断続的に行ってきました。その経緯については、記事「データから見たマーラーの作品:これまでの作業の時系列に沿った概観」にまとめた通りです。もともとの動機は音楽の調的なプロセスを可視化することで、五度圏上にプロットする作業を手でやり始めたところ、MIDIデータを用いて自動化してはどうかという示唆を作曲家・メディアアーティストの三輪眞弘先生に頂いたのがきっかけでした。まずMIDIデータを解析するプログラムをC言語で自作し、抽出したデータを公開することから始め、次いで当初の目的であった調的な変化のプロセスを可視化する試みを行いました。その後は特に和音(より正確にはピッチクラスの集合)の出現頻度に的を絞り、マーラーの交響曲を対象に、作品間の比較や他の作曲家の作品との比較をすることでその特徴を実証的に明らかにすることを目的とした初歩的な統計分析を行いました。分析で得られた結果とそこから導いた仮説については、記事「MIDIファイルを入力とした分析:データから見たマーラーの作品 和声出現頻度の分析のまとめ」に記載してある通りです。私的な場ではありますが、やってきたことを要約して報告する場を設けて頂いたことで一区切りついたことから、その後は長短の主和音の交替にフォーカスした分析を試行したり、これもまたMIDIファイルを入力としたGoogle Magentaを用いた機械学習の予備実験を行ったりしていましたが、改めて分析を再開するにあたり、報告のレジュメを読み返して、これまでにわかったこと、及び報告の際に指摘頂いた点や今度の課題となった点を改めて整理しなおすと、概ね以下のようになると思います。

- 他の作曲家の作品との比較におけるマーラーの特徴づけとしては、古典派的なドミナントシステムに対して付加六の使用を中心とした別のシステムが存在することを窺わせる一方で、古典的なシステムが機能しなくなったわけではなく、機能和声で用いられる三和音・四和音が依然として用いられている点では古典派と共通しており、その点でより新しい時代の後続の作曲家の作品とは区別可能に見えること。

- マーラーの作品創作の展開のプロセスは、第1交響曲を出発点として、一旦、角笛交響曲(第2~第4交響曲で)長・短調のコントラストの原理に基づいた後、長・短調のコントラストとは別の原理が登場して拮抗するようになった後、後者が優位に立つという傾向を備えている。古典派の作品の、長調中心・ドミナント優位な原理ではなく、それとは異なる長・短調のコントラストの原理がマーラーにおいて優越している点は夙に指摘されてきたことでもあり、また聴いていても感じ取れることだが、更にそれとは別の原理が存在し、後期になるについて優位に立つこと。但しその代替となるシステムの解明は今後の課題となっていた。

- 分析手法の観点での今後の課題としてはまず、(1)機能和声で用いられる、所謂「名前のついて和音」だけを対象とするのではなく、特に後期作品に行くほど増加する未分析の和音を集計・分析対象とすること。と同時に(こちらは三輪眞弘先生に指摘して頂いた点なのですが)(2)和音の転回の区別を意識することで、和音の持っている機能的側面を反映した分析が可能となる可能性があるため、最低限でも主三和音形(機能としての主和音ではなく主和音の形)については転回形を区別した分析をすること。

報告レジュメやまとめ記事を改めて読み返してみると、我ながら、実際に行った分析の内容からすれば些か勇み足の感を否めないというのが正直な印象です。和音の頻度分析は、音楽にとって最も基本的な水平方向の次元を無視し、時間方向の和音の並び方を捨象したものであり、報告の折に岡田暁生先生からご指摘頂いた通り、せいぜいが音楽作品に接して感じ取ることができる表層的なテクスチュア、聴感に相当するものを分析しているに過ぎないという点は強調し過ぎてもし過ぎということはありません。分析でわかったことは、直接的にはあくまでも和音(しかも従来の分析では厳密に言えばピッチクラスの集合に過ぎない)の出現頻度の分布の傾向であり、或る和音と別の和音の出現の仕方に相関が見られたり、出現頻度の偏り方によって作品が分類でき、その分類に基づいて作曲家間の類似性や差異を述べることができるというに過ぎません。これは必ずしも適切な類比ではないかも知れませんが、或る和音の出現頻度から作品の背後に存在する原理を探ろうとする試みに付き纏う困難には、特定の形質に関わる遺伝子を突き止める作業に伴う困難に通じるものがあるように感じます(なお私は後者についての情報を、主としてゲアリー・マーカス『心を生み出す遺伝子』から得ていますが、同書で紹介されている事例には、アナロジーを感じさせるものが多々ありました)。データ分析によって浮かび上がるのはあくまでも相関関係であり、直接的な因果関係が直ちに導かれるわけではないのですが、それでもなお、一連の分析で見出された特定の和音の頻度の作曲家毎の偏りの傾向や特定の複数の和音の出現に見られる相関には明確といって良いものも含まれており、その背後に何らかのシステムが存在し、機能していることを強く示唆しているという結論については、これまでの分析の結果について訂正の必要は感じません。

その一方で、そこで示唆されているものをより明確なものにしていくためには、更に追加の分析が必要であることも間違いありません。上記の分析手法の観点での今後の課題のうち前者は、前回の分析において、その存在が強く示唆されつつも、それ以上の解明ができなかった代替原理に関して、機能和声において登場する「名前のついた」和音ではない、「名前のない」未分析の和音の中で比較的高い頻度で出現するものに注目することで解明が期待できるのではないかという発想に基づくのに対し、後者は逆にこれまでの分析を出発点として、機能の観点でより和音をよりきめ細かく見ていくこと、謂わば解像度を上げることで解明を図るという発想と捉えることができるでしょう。

更に付け加えるならば、他の作曲家との比較においてマーラーの音楽を特徴づけるものが、マーラーの音楽の内部における創作展開のプロセスを特徴づけるものとどのような関係にあるのかについての検討が行われていない点も気になります。この点についても、解像度を上げるアプローチで、しかも他の作曲家との比較とマーラーの作品間の比較の両方において共通の特徴量を使った分析を行うことで手がかりを得ることができるかも知れません。

そこでここではまず手始めとして、解像度を上げる方針に基づいた簡単な追加の分析を行ったので、その結果を報告することにします。

2.分析方針の決定

まず分析対象とする和音の中で長短の主和音形については転回形を区別して頻度データを取り直す一方で、分析対象とする和音についてはこれまでの分析結果とそこから導き出した仮説に基づいて絞り込むアプローチを採りました。

これまでの分析で示唆された、付加六の使用により特徴づけられる、ドミナントシステムとは異質のシステムに関係しそうな論点を考えてみると、マーラーの場合には何よりもまず「大地の歌」のコーダが思い浮かびます。全曲の出だしの調性であり、マーラーにおける調性格論では「悲劇の調性」とされるイ短調と、作品の半分の長さを占める長大な終楽章の曲頭の調性であるハ短調の同主長調であるハ長調とは平行調の関係にあるわけですが、それらが謂わば「宙吊り」にされた形が付加六であり、言うなれば、短調・長調の対立の原理が止揚されたと考えることができます。そしてそれと同時に思い浮かぶのは、ハンス・ベトゥゲによる漢詩の追創作を歌詞に持つ「大地の歌」では、それに対応するように「東洋的な」五音音階が用いられているという点です。そうした特徴は「大地の歌」に限られる訳ではなく、思いつくままに挙げても、リュッケルト歌曲集や第8交響曲でも「大地の歌」を予見させるような要素が見らますし、更により一般的に旋法の使用、旋法的な節回しということであれば、柴田南雄さんが『グスタフ・マーラーー現代音楽への道ー』(岩波新書. 1984)で分析している第3交響曲第1楽章のようなケースも思い浮かびます。その冒頭のホルン8本により斉奏される旋律は、ブラームスの大学祝典序曲の素材でもある学生歌の引用であり、マーラーが学生時代の所属したサークルの記憶によるとする解釈もあるようですが、柴田さんはそれをマーラーの「幼児体験の反芻」と捉えています。

「(…)これは、完全に作曲者の幼児体験の反芻と捉えることが出来る。つまり、金管楽器による行進曲調は彼が子供の頃に住んでいたモラヴィアの町イラーヴァ(ドイツ名イーグラウ)での、オーストリア軍の兵営から聞えてくる軍楽の響きである。(…)また、ソの音にシャープがないこと、つまりこの旋律が半音の上行導音を欠く自然短音階であることは、その町で歌われていたボヘミアの民謡か、あるいはユダヤ教のシナゴーグで聞いた礼拝の歌のエコーであろう。(…)」(柴田南雄『グスタフ・マーラー』, pp.70~71)

そして当該旋律の詳細な分析が繰り広げられ、その分析の末尾の節(p.78)でまとめられるような広大な音楽文化圏の様々な音楽的伝統が参照されていくわけですが、ここでの論点から興味深いのは、それが平行調の関係にある長調・短調の交替が「ウィーン古典派=ロマン派の音感ではな」(p.75)く、「スラブの民俗音楽の特徴」(ibid.)とされ、「一つの音組織に二つの中心音が存在する」と捉えられている点と、上記引用にある上行導音の欠如と対応した下降導音の存在が、教会旋法(フリギア旋法)的であるという指摘でしょう(最後の点で『大地の歌』の第1楽章のリフレインへの反映が指摘されていることも付記すべきでしょうか)。第3交響曲の第1楽章はヘ長調で終結するわけですが、ニ短調ーヘ長調という平行調のフレームはドミナントと上行導音に基づく個展的なシステムや長調・短調の対比のシステムよりも基層の民俗的起源に基づくものであり、ドミナントシステムからの逸脱、短調・長調の二元論対立の稀薄化の傾向を持っていることが指摘されています。柴田さんの指摘に拠れば、ドミナントシステムからの逸脱、短調・長調の二元論対立の稀薄化は、マーラーがチェコ出身で、ボヘミアとモラヴィアの境界地域に生まれ育ったという出自を思わせずにはおかないものということになりますが、ここからチェコの音楽との比較対照を行うことが考えられます。具体的な比較の対象としては、これまでしばしば比較の対象として取り上げられてきたスメタナのようなボヘミアの音楽もそうですが、寧ろモラヴィアの民俗音楽に根差したヤナーチェクとの比較の方が一層興味深そうに感じられます。

その一方で「旋法性」という観点から比較対象としてきたマーラー以外の作曲家を改めて振り返ってみた時、付加六の和音の出現頻度の高さに関してマーラーと類似の傾向を示した作曲家としてラヴェルとシベリウスが挙げられていたことが思い浮かびます。ラヴェルは所謂「印象主義」の作曲家として一般には了解されており、その語法上の特徴として(それが教会旋法に由来するものなのか、ボロディンのようなスラブ音楽からの影響なのかは一先ず措くとして)旋法性が挙げられ、長調・短調の対立が曖昧になっている点が指摘されることが思い起こされます(例えば、ジャンケレヴィッチ『ラヴェル』の「創作の技術」の章の中の「音階」の節。白水社から出版された邦訳ではp.139以降を参照。なおジャンケレヴィッチは、「音階の至聖なる二元論に対するラヴェルの不満」(p.141)や導音の不在についても指摘しています(ibid.))。シベリウスについては、何よりもその「北欧的」な響きを成り立たせている要素の一つに旋法性を挙げることができるでしょう。最もあからさまな例として直ちに思い浮かぶのは第6交響曲がドリア旋法で書かれていることですが、それ以外の作品でも旋法的な要素は至る所にあって指摘には事欠かないでしょう。勿論、ラヴェルとシベリウスの間には大きな様式的な隔たりがありますし、そのいずれか一方とですら、マーラーとの類似を論じるのは無謀な企てかも知れません。しかしながら付加六が高頻度で出現することは何某か「旋法性」と関わっていて、旋法の使用がドミナントシステムとは異質の原理に関わっているという点に限って言えば、その具体的な細部の違いを措いてしまえば、そこに共通性を見出すことはできるのではないでしょうか?

最後に、これは単なる個人的な嗜好の話になりますが、私は先にシベリウスの交響曲、それも特に後期の交響曲に親しんでからマーラーの音楽を聴いて熱中するようになったのですが、数多くの相違点にも関わらず、両者の間には類似点があると感じていて、当時読むことができたマーラーに関するほぼ唯一のムックであった青土社の『音楽の手帖 マーラー』に収められた竹西寛子さんの「根の気分」と題された文章の以下のくだりを読んで共感を覚えたことを思い出します。結局のところ私がMIDIデータを入力としたデータ分析によって突き止めようとしているのは、岡田暁生先生の指摘する音楽の表層的なテクスチュアから感受できる「根の気分」の由来なのかも知れません。

「マーラーのいくつかの作品は、私の根の気分にかかわる。そのかかわり方に独自の粘着力をもっているように思われる。むろん、根の気分をたてにとるなら、ここにかかわるのはマーラーだけの作品ではないけれども、陰気になり過ぎもせず、しかし決して陽気にはなりようのないきわどい一線を守らせるのが私のマーラーである。(…)もし、この気分の醸成に限って言うなら、目下のところ、私のマーラーのもっとも近くにいるのはシベリウスということになるのかもしれない。」(竹西寛子「根の気分」, 『音楽の手帖 マーラー』, 青土社, 1980 所収, pp.16~17)

ラヴェルの音楽を聴くようになったのはずっと後になってからで、最初からラヴェルの音楽に対しては或る種の距離感をもった接し方にならざるを得なかったのですが、それでもなお、他ならぬラヴェルの音楽に惹き付けられたのは、そうした「根の気分」に関わる共通性を感じ取ったからではないかと思うのです。三者三様、全く異なる個性を持ち、それぞれにその背景は異なるし、この三人に必ずしも限定されるわけではないのですが、その後私が「意識の音楽」と名付けた「感受のシミュレータ」としての音楽の在り方と、それを可能にする構造について言えば、そこに共通性があるように思うのです。けれども直接論証のできない発言はここまでとして、以下ではMIDIデータを入力とした分析により示すことのできる側面に話を限定することにします。

3.分析条件

上記のような検討から、ここではこれまでの分析で浮かび上がってきた付加六の和音の出現頻度の高さが、旋法性の現われであり、それが西洋音楽の伝統的なドミナントシステムとは異なった原理の存在と関わっているのではないかという想定に基づき、追加の分析を以下のようにレイアウトすることにしました。

対象とする和音:長短主和音形の基本形(maj, min)、六の和音(maj6, min6)、四六の和音(maj46, min46)を区別する一方、属七、属九は属和音形(dom)としてまとめ、更に付加六(add6)を加えた8種類の和音パターンが各拍の頭で出現する頻度(100拍あたり)を特徴量としました。

[重要な注記]:ここでいう「主和音形」・「属和音形」は、機能和声の理論での主和音・属和音とは一致しません。既に触れた通り、従来の分析について厳密な言い方をすれば「同時に鳴っているピッチクラスの集合」を対象としていたするのが正確でしょう。「主和音形」・「属和音形」というのはそうしたピッチクラスの集合に対して、伝統的な音楽理論での呼び名への連想に基づいて付与された名前に過ぎません。それに対し今回は、長三和音、短三和音に相当するピッチクラスの集合についてのみ、最低音がどのピッチクラスであるかによって区別をすることによって転回形の区別に相当する分類をすることにしたということです。一方で機能和声での主和音・属和音は主音・属音の定義を前提としており、ある時点の主音が何であるかは文脈依存であり、同じピッチクラスの集合が文脈に応じて主和音であったり属和音であったりします。本稿を含む一連の分析ではー少なくとも現時点まではー文脈を意識した分析は行っていないので、ここでいう「主和音形」には機能的に見た場合には、主和音も三和音の属和音も(更に言えば重複を持つ四和音以上も)含まれます。従って「主和音形」の出現頻度として本分析で集計されるものには機能的には三和音の属和音も含めてカウントされており、「属和音形」としては属七・属九という四和音・五和音だけが含まれていることをお断りしておきます。岡田暁生先生が機能を無視したテクスチュアの分析と指摘されたのは、まさにこの根本的な部分に関わるものと私は理解しています。

分析手法:前回同様の、各種のクラスタ分析(階層的な手法3種:complete法、average法、ward法、非階層的な手法1種:kmeans法)と主成分分析を行うこととしました。主成分分析にあたり、当然に予想される和音形間の出現頻度の偏りに対して標準化を行うかどうかについて言えば、100拍あたりの和音形の出現頻度という同一次元量であることから必須ではありませんが、各和音形の出現頻度の違いを反映するために標準化を行うべきではないという立場と、特定の作品における和音形間の出現頻度の偏りを取り除き、各和音形毎の作品間・作曲家間での出現頻度の偏りに注目すべきという立場の両方が考えられることから、標準化を行う場合と行わない場合の両方の分析を行うことにしました。

分析対象のデータ:マーラーの交響曲は従来と同じデータセットを用いました。従来の分析では、各拍毎の和音(同時に鳴っている音の集まり)を抽出したA系列と、各小節毎に先頭の拍の和音(同時に鳴っている音の集まり)を抽出したB系列という2種類のデータのいずれかを用いた分析を行ってきましたが、本分析は和音の出現頻度の統計ということで、サンプルの多いA系列のデータを用いた分析を行いました。比較対象の他の作曲家の作品の選択については、既述の方針に基づき以下の通りとしました。(括弧内は以下に示す分析結果におけるラベルを表します。)分析は曲を単位として行い、多楽章形式の作品については各和音形について全曲の出現回数を累計し100拍あたりの出現頻度を求めました。

- マーラー(mahler):第1~10交響曲、大地の歌(mahler1~10, mahlerErde)

- ブラームス(brahms):第1,2,3,4交響曲(brahms1,2,3,4)

- ブルックナー(bruckner):第5,7,8,9交響曲、第9交響曲フィナーレ(bruckner5,7,8,9,9f)

- スメタナ(smetana):我が祖国(smetanaMaVlast)

- ドヴォルザーク(dvorak):第7,8,9交響曲(dvorak7,8,9)

- ヤナーチェク(janacek):シンフォニエッタ(janacekSym)

- フランク(franck):交響的変奏曲、交響曲)(franckVar, franckSym)

- ラヴェル(ravel):ダフニスとクロエ第2組曲、優雅で感傷的な円舞曲、左手のための協奏曲、ピアノ協奏曲ト調(ravelDaphnis, ravelValNS, ravelLeftPC, ravelPC)

- シベリウス(sibelius):第2,7交響曲、タピオラ(sibelius2,7,sibeliusTapiola)

- タクタキシヴィリ(taktakishvili):ピアノ協奏曲第1番(taktakPC1)

[重要な注記] 本分析が従来の分析の続きであり、前提を共有していることから、本稿のみからでは本分析の重要な制限について読み取れないことに気付いたので、特に以下の点についての追記をさせて頂きます。

本稿の分析では、ある作品のMIDIデータに含まれる和音(=ある時点で同時に鳴っている音)の全てを対象としているわけではありません。上に追記した通り、従来より一連の分析では、各拍毎の和音(同時に鳴っている音の集まり)を抽出したA系列と、各小節毎に先頭の拍の和音(同時に鳴っている音の集まり)を抽出したB系列という2種類のデータを抽出して分析の入力としてきました。

MIDIデータからデータを抽出することを前提とした時に、このやり方でまず問題になるのは、MIDIデータで小節や拍について楽譜通りの設定になっているかどうかでした。というのもMIDIファイルは、楽譜を見てMIDIシーケンサ―ソフトを使って打ち込む場合もあれば、MIDIキーボードで演奏したものを記録するやり方で作られる場合もあって、後者の場合には、現実の演奏はテンポに微細な揺らぎがあるため、小節や拍の情報は、もしそれがあったとしても、データ抽出で使う目的には適さないと考えるべきです。ちなみに後者はピアノ曲のケースでは良くあります。マーラーの場合だとピアノ伴奏歌曲の場合が該当しますが、交響曲については前者のやり方で制作されることが多いようなので、マーラーの交響曲の分析では幸いにしてこの点に限っては問題となることはありません。しかしながら前者の場合でも、拍子などの小節の区切りの情報は必須ではないため、必ずしも分析に使えるとは限らないのです。

しかしそれよりもより本質的な問題として、例えば(典型的にはアルベルティ・バスのように)和音が分散して現れたときに抽出できる音の集合を考えると、拍頭で鳴っている音は和音の構成音の全てではなく、そのうちの一部であり、分析される和音自体は抽出できず、その部分が各拍毎に抽出されるに過ぎない点が考えられます。本分析のやり方では、あくまでも拍の頭・小節の頭で同時になっている音の集合を抽出するので、単音や重音が抽出され、それらを組み合わせて得られる「本来の」和音は抽出されません。拍の間に鳴る音が全て和声の構成音であれば、それらを併合して一つの和音として捉うようにやり方を変更すればいいのですが、拍の間に鳴る音としては、経過音、刺繍音その他の非和声音が幾らでも存在し得るため、無条件で併合すれば意図しない結果になってしまいます。

この例から窺えるように、楽曲分析は、必ずしも鳴っているだけ音を対象としているのではなく、その楽曲分析が背景としている理論における「正解」がわかっている必要があります。和声音・非和声音の区別もそうですし、和音の「完全形」からの「根音」を始めとする構成音の「省略」も然り、複雑な(名前を持たない)和音を基本的な(名前のある)和音の一部の音が「変位」したものとして捉えるやり方も然りですし、何より「主音」が何であるかの知識なしには或る同じ形が主和音なのか属和音なのかの判定すらできません。

そして本稿の分析は、どの理論に準拠するにせよ、特定の理論に基づいた楽曲分析プログラムを書くことが目的ではなく、そのような理論に基づく「知識」なしで、ある時点で現れた音を抽出した結果だけを手掛かりに行っています。(今時だと、高度な楽曲分析を行うAIというのもどこかで開発されていることでしょうし、楽曲分析を自動化することを目的とするならば、もっと別のアプローチの選択すべきでしょう。)従って、本稿および本稿に至るまでに実施してきた分析は、特定の音楽理論に基づいた楽曲分析とは前提が大幅に異なり、それ故そうした分析を基準とした場合には、様々な(立場によっては致命的と見なされる可能性すらある)制限が存在することをお断りしておきます。立場によっては、ここでの分析には全く価値を認めないという判断すらあり得るでしょう。

或る意味では、私自身が訓練された耳を持っていないので、そういう聴き手がどう聴くかという設定での分析は考え得るのでしょうが、これに対しては、気付いていないだけで理論に沿った聴き方をしている部分が確実にあって、要するに聴き手の学習の程度次第ということになるでしょうし、作曲者の側はエキスパートであって、基本的には伝統的な楽曲分析と共通の発想で書かれているというのは動かしがたい事実でしょうから、それらを踏まえれば、訓練された耳にどう聞こえるかを論じることの方が筋道として正しいのかも知れません。

このように考えていくと、ここでの報告にお付き合い頂くには、相当に寛容な立場に立って頂く必要がありそうですが、ここでお断りするような様々な制限つきであっても、実際に鳴っている音に関するデータに基づいて、これくらいのことは言えるのだ、というように受け止めて頂ければ幸いです。

4.分析結果

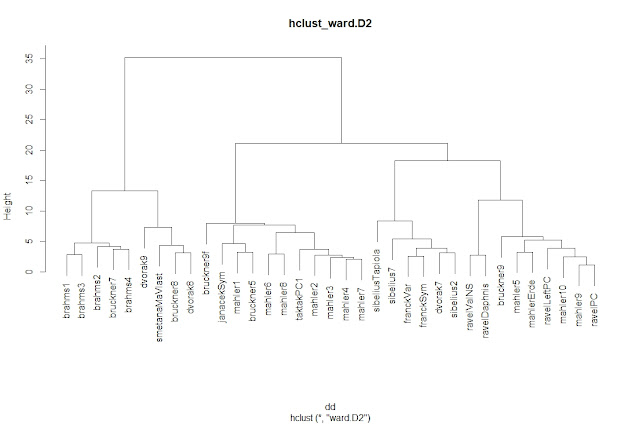

A.階層クラスタ分析

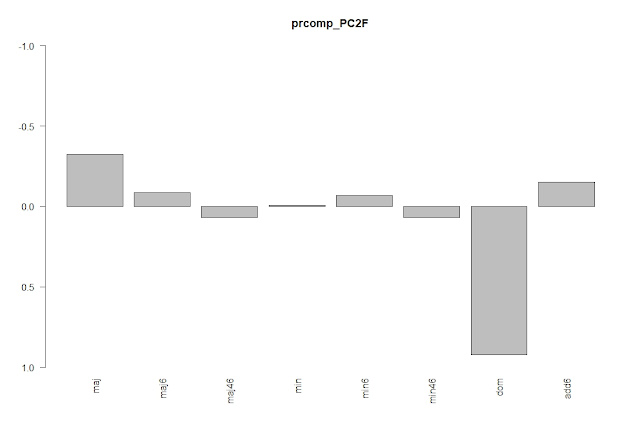

ついで主成分分析の結果の確認に進みます。既述の通り、主成分分析は、標準化を行わずに分析対象の和音形の100拍あたりの出現頻度の割合をそのまま反映した分析と、標準化を行って特定の曲における和音形間の出現割合の違いは無視して、各和音形についての作品間での出現割合の分布の違いにのみ注目した場合の両方で分析をしましたが、結果としては主成分得点や成分への各和音形の寄与率には違いがあるものの、大まかな傾向としては共通したものが得られました。([付記]なお、標準化なしの分析の第2主成分は標準化ありの場合と比べ、正負が反転していることがわかったため、以下の説明、ダウンロード可能な結果ファイルのいずれにおいても、第2主成分軸を反転させてグラフ表示をしています。また説明上は標準化ありの第2主成分の向きに合わせた説明をしていることをお断りしておきます。)

(A)標準化ありの場合

まず標準化ありの結果を見てみます。

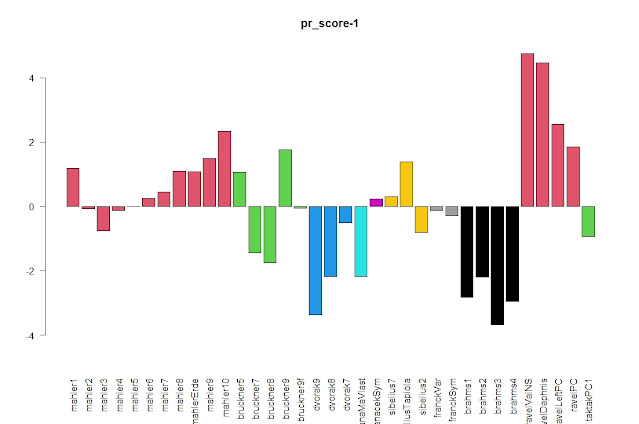

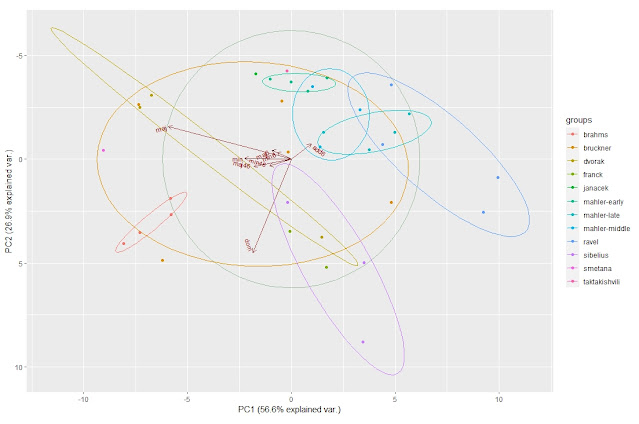

マーラーの作品は第1主成分(横軸)方向には中央右寄りに固まって、かつ作品の時代区分に概ね沿った広がりを示しているのに対して、第2主成分(縦軸)方向には上側に集中しているのが見て取れます。他の作曲家については第1主成分(横軸)左側に明確に拠っているのがブラームス、ドヴォルザーク、左右に広がっているのがブルックナー、シベリウスであり、ラヴェルはマーラーよりも更に右端にプロットされていることが確認でき、第2主成分方向にはやや下よりに固まっているブラームス、ブルックナー、ラヴェルに対して、シベリウスが下側に向けて広がっているのに対し、ドヴォルザークが上側に向けて広がっている様子が見て取れます。それでは第1,第2主成分の得点と、特徴量の寄与を確認してみます。

上に見るように、第1主成分は主和音形・属和音形(属七・属九)/付加六の対立(負の相関)を示しているのに対し、後述する第2主成分は主和音基本形・六の和音と付加六/四六の和音と属和音形(属七・属九)の対立(負の相関)が示されたものとなっています。属和音形(属七・属九)/付加六の対立(負の相関)は両者に共通しており、第1主成分を横軸、第2主成分を縦軸にとったプロットをした時に、付加六(add6)は上向き、属七・属九の属和音形2種(dom)は下向きの互いに180度逆向きのベクトルで表示されるのはそのためであることがわかります。主和音形6種は第1主成分で全てマイナスの寄与であるため、プロット上は付加六(add6)、属和音形(dom)とはほぼ直交して左向きにベクトル表示されますが、第2主成分では基本形(maj,min)と六の和音(maj6,min6)と付加六(add6)がいずれもプラス、四六の和音(maj46,min46)と属和音形(dom)がいずれもマイナスであるため、結果的にプロット上、四六の和音(maj46,min46)は左斜め下に傾いて、属和音形(dom)寄りのベクトルとなっていることも確認できます。また基本形(maj,min)・六の和音(maj6,min6)・四六の和音(maj46,min46)の矢印の向きはいずれもほぼ重なっていて、本分析の結果においては長調・短調の区別がないことにも気づきます。

第1主成分に関して得点が高く、主和音形および属和音形(属七・属九)が少なく、付加六が多い傾向にあるのがマーラーとラヴェルであり、特にラヴェルはその傾向が4曲全てに見られるのに対し、マーラーは第1交響曲を除くと概ね時代区分に沿って後期になる程その傾向が強くなっていることがわかります。ブラームス、ドヴォルザークはスメタナと並んで点数が低い(ベクトルの起点である中心より左側に偏っている)のに対して、シベリウスやブルックナーは作品によって傾向が異なること(結果として、左右両側に広がっていること)が確認できます。

一方で第2主成分について見ると、マーラーは概ね得点が高いのに対しラヴェルは低い傾向にあって、第2主成分までの組み合わせでマーラーとラヴェルを区別することができそうなことがわかります。それ以外ではタクタキシヴィリとドヴォルザークの第9の得点が高いのが目立つ一方で、他のドヴォルザークの交響曲とスメタナはほぼ中立であるのに対してブラームス、フランク、シベリウスなどの他の作曲家は全ての作品でマイナスの得点となっており、付加六と属和音形(属七・属九)のどちらが優位かについてマーラーとは明確な違いがあることがわかります。

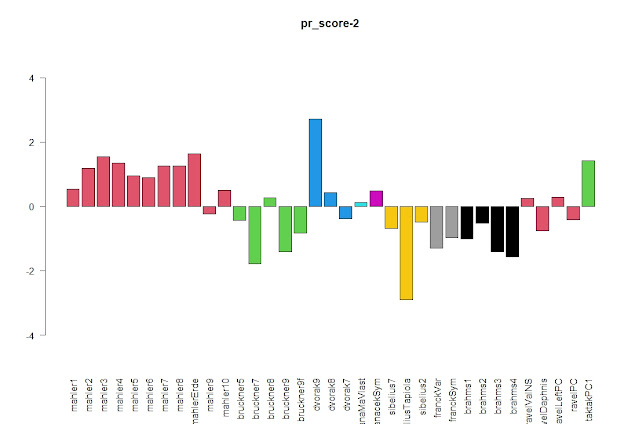

(2)標準化なしの場合

既述の通り大まかな傾向は同じですが、参考までに標準化なしの結果についても確認してみます。

まず長調の主和音基本形と属和音形(属七・属九)の頻度の高さは、プロット上のmaj,domベクトルの長さで示されていることが確認できます。興味深いのは、標準化した場合と得点の正負が逆転しているケースがある点で、例えばヤナーチェク(得点の棒グラフでは紫色で示されています)が該当します。これは和音間の出現頻度の割合が大きく異なることに起因しており、寄与の正負が逆向きの特徴量が打ち消し合う際に、標準化の有無による頻度の偏りの効果でどちらの特徴量が勝つかが変わるためです。実際、ヤナーチェクのシンフォニエッタの入力データを確認すると、属七・属九の出現頻度がかなり低い(100拍あたり3程度)ことが確認できます。その一方で付加六の頻度の方もまた非常に低い(100拍あたり2弱)のです。既述の通り、今回の分析ではブラームスをはじめとする属和音形の出現頻度が高いグループ(100拍あたり10程度)が存在するために、標準化を行わないと属和音形の出現率の低さが強調される結果となり、それが特に属和音形の負の寄与率が著しく大きい第2主成分の得点の極端な違いの原因となるだけでなく、第1主成分においては得点の正負の逆転をもたらしているようなのです。つまり今回の分析の場合、属和音形と付加六の出現頻度は強い負の相関関係を持っており、その結果として付加六の頻度の高さではなく、属和音形の出現頻度の低さによっても主成分得点が上がる構造になっていることに注意する必要があります。ヤナーチェクはアンチ・ドミナントではありますが、付加六の出現頻度が高いわけではなく、この点でマーラーやラヴェルとは異なった傾向を持っています。他方、標準化を行わない分析の結果におけるラヴェルの第1主成分得点の高さは、こちらは主和音基本形の出現頻度が極端に低いことに起因していることも確認できます(特に「ダフニスとクロエ」と「優雅で感傷的な円舞曲」は100拍あたり1.5程度と対象作品中最小なのに対して付加六が100拍あたり6~7でかなり大きめなので非常に大きな第1主成分得点になります。)

[ご利用にあたっての注意] 公開するデータは自由に利用頂いて構いません。あくまでも実験的な試みを公開するものであり、作成者は結果の正しさは保証しません。このデータを用いることによって発生する如何なるトラブルに対しても、作成者は責任を負いません。入力として利用させて頂いたMIDIファイルに起因する間違い、分析プログラムの不具合に起因する間違いなど、各種の間違いが含まれる可能性があることをご了承の上、ご利用ください。

0 件のコメント:

コメントを投稿