アルマの『回想と手紙』原書1949年版 p.153, Fischerから出ている回想部分のみのTaschenbuch版では、p.146, 白水社版邦訳では p.141

(...) Jemand sagte einmal zu mir : ≫ Alma, du hast ein Abstraktum zum Mann, keinem Menschen! ≪ Dies war die Wahrheit. Niemals aber möchte ich auch nur einem Tag aus dem damaligen Leben müssen.

「(…)あるときだれかが私にこう言った。「アルマ、あなたは人間のかわりに抽象概念を夫に持ったみたいだね!」そのとおりだった。だが、当時の私は一日もむだにしたくない気持ちだったのだ。」

これはアルマの『回想』の「悲しみと不安(1907年)」の章末、長女の死の経緯の回想が語られる直前に、挿入的に置かれた、マーラー宅の夕べがどんなものであったかを回想した一節の末尾の部分にあたる。長椅子に寛ぐグスタフに向けて、アルマが文学作品(同時代のデーメルの作品、ワグナーの楽劇のリブレットの典拠である『トリスタン』『パルチヴァール』といった中世叙事詩)、アルマが聴講してきたジーゲルの『アリストテレスからカントまでの天体図と宇宙観』の講義録、ジョルダーノ・ブルーノ(『灰の水曜日の宴』『勝ち誇る野獣の追放』)、ガリレオ・ガリレイ、フリードリヒ・ランゲ(『唯物論の歴史』)といった著作を読み上げたというのである。(なおブルーノの対話篇 Spaccio de la bestia trionfante の題名を『勝ち誇る野獣』と端折っているのはアルマ自身であり、訳者はそれを忠実に訳しただけ、一方ヴォルフラム・フォン・エッシェンバッハの叙事詩は Parzivalと綴られるのが普通のようだが、アルマはParcivalと綴っている。)そしてそうした例示の後に、上掲の他人の評言が続いているので、例によって事実関係についてはかなり気儘なアルマのことだから、本当にそういう評言が他人によってなされたのかについては定かではないが、少なくともアルマがそのような感慨を抱いたのは事実なのであろう。

他方、マーラー家の蔵書に関しては、マーラー自身の人物像を窺い知る情報として「人物像:本棚」という記事を書いているので、詳細はそちらをご覧頂くとして、そうした情報に拠る限りでは、ここに挙げられた著作を彼らが所蔵していたということは充分にありそうだし、ここで描写されたことは実際に起きたと信じていいように思う。アルマの『回想』を読み込んだ人ならば、ここの部分を読んで直ちに、陣痛に苦しむアルマに対してグスタフがカントの『純粋理性批判』を読み聞かせたという挿話を思い起こすかも知れない。そちらでは読み手と聴き手が逆転しているし、状況も異なる(が故に、マーラーのエキセントリックな側面を強調することがアルマの意図だとしたら、それは申し分なく達成されていると見ていいだろう)が、ここでの描写と一対をなしていて、マーラーが備えていた傾向の一つを端的に物語っているように思われる。ことは読書に留まるものではなく、カペルマイスターの道楽と揶揄されながら、余暇を専ら誰に頼まれたわけでもない作品の創作のために費やし、シーズン中でさえ、寸暇を惜しんで巨大な交響曲を次々と仕上げていったことを思えば、それらを抽象概念と呼んでしまうのは、音楽が感性的なオブジェクトであることを考慮すれば些か短絡的かもしれなくても、マーラーが文化的・精神的な領域を主たる棲家とした存在であるという見立てはそれなりの妥当性を持つといって良いのではなかろうか?

なお、この箇所について今回調べて見て気付いたことがあるので、備忘のためにここに記録しておきたい。アルマの『回想』の邦訳というのは実は2種類あって、一方は上で参照している、白水社から出版されたドイツ語原文からの翻訳なのだが、もう一種類、音楽之友社から出版された『マーラー 愛と苦悩の回想』というタイトルを持つ翻訳が存在する。その後、回想部分のみを収めた版が中公文庫から出版されたので、今日における入手のしやすさという点ではこちらの訳の方が優越しているかも知れない。石井宏によるこちらの訳書は、実は英訳からの重訳なのだが、上記引用前半に対応した箇所は以下のようになっているのだ。

「(…)ある人は私にこういった。「アルマ、君は夫からみたら人間ではなくて知識の固まりだね」。」(『マーラー 愛と苦悩の回想』, 石井宏訳, 音楽之友社, 1971, 第8章 悲しみと恐れ―1907年 p.207。回想の部分のみを採録した中公文庫版では p.216)

英訳からの重訳ということで、違いが英訳文に由来するものかも知れないので、元となった英訳(私が所蔵しているのは増補された1975年の版である)を私が手元に置いている版で確認すると以下の通りであった。

Someone observed to me once: 'Alma, you have an abstraction for a husband, not a human being.' ( Gustav Mahler, Memories and Letters, edited by Donald Mitchell, translated by Basil Creighton, University of Washington Press, 1975, 'Sorrow and Dread, 1907', p.120 )

あろうことか、こちらの邦訳では読み聞かせるアルマの方が(「知識の固まり」とかなり思い切って意訳されているが、要するに)「抽象概念」にされてしまっているのだ。音声合成ソフトウェアが自動的にテキストを読み上げるのが当たり前になりつつある今日の状況に照らさずとも、アルマが果たしている役割を知識の伝達媒体というように見做すことには確かに一理あるという見方もあるだろう。翻訳としての正確さということを度外視すれば、結局のところここでアルマとグスタフの間でやり取りされているのは「知識」に他ならないのであることから、どっちもどっちだというような見方もあるのかも知れない。そうであるとしても尚、抽象概念と言われたのがグスタフとアルマのどちらなのかについて正反対の解釈となっているには違いなく、特に現在では入手のし易さから中公文庫版のみを参照するケースも少なくないと思われるから、ここに事実を指摘しておくことにしたい。その上で以下では、子供の時以来永らくそのように信憑し続けてきた、酒田健一訳の「マーラー=抽象概念」という捉え方を前提として話を進めることにしたい。

* * *

勿論、それが回想の一部に含められているについて、価値中立的な事実の描写が目的とされている筈はなく、そこにアルマ自身の屈折した感情が蟠っているのは明らかなことであるが、この件を読んだ当時の私が子供心に感じたのは、そうしたアルマの感情の屈折よりも寧ろ、「もしそうならば自分だって同類だ」という居直りに近い感覚だったと思う。自分だって抽象概念のようなものだし、抽象概念を取り込み、吐き出す機械のようなものだという認識は、自分自身の文脈においてそれなりの強度を持ち、かつまた子供ながらに或る種の苦々しさを伴うものであった。読書をし、音楽を聴くことで「世の成行き」とは異なった別の世界が、たとえそれが仮想的な空間であるにせよ、それなりの確かさをもって存在することを知り、更にまた「世の成行き」において、子供であるからといって手加減されることなく直面することになる疎外の容赦なさを経験するに従い、これもまた子供ながらの性急さでますますそうした別の世界への傾倒を強めていく子供にとって、今の私なら僭越さの意識にたじろいで躊躇するところをお構いなく、そこに自分の同類を見出し、共感し、或る種の規範とする対象に設定したものであったろうか。

そしてそういった感覚は40年後の今も基本的には変わらない。勿論今や彼我の能力の差は如何ともし難く、しかも子供が無心に追い求めたのには、自分には持ちえないものに対する無い物ねだりという側面さえあったことを認めるに吝かではないにしても、自分自身を抽象的な空間の中を彷徨う「変てこな機械」のように感じるという実感の方は些かも変わることなく、折々にそうした感覚を再認させられ続けているのである。

ただし「変てこな機械」というのは1世紀後の世界に住む自分の側にのみ専ら帰属する実感であって、マーラーの時代にはコンピュータはまだなかったから、抽象概念と機械とがメタファーの空間の中で結びつくことは困難であったろうことを思えば、恐らくマーラー自身は己が「変てこな機械」であるという感覚はなかっただろうが。それでも尚、逆にそうしたイメージをマーラーに向けて投影した時、マーラーもまた「変てこな機械」であったという感覚は依然として根強いもので、容易に消し去ることはできないようである。

では一体、端的に言って「変てこな機械」というイメージはどのような含意を持っているのか?「変てこな機械」の「機械」の方について言えば、生物としての目的性からは逸脱して、自分達の作りだしたソフトウェアに執着しているという点で或る種の逸脱、倒錯と見做され得ること、所謂マーケティングの対象となるような世間一般の関心・嗜好とかには無頓着であり、これも統計的な法則性が支配する進化論的な発想に反するとか、或る種パラノイア的にひたすら同じことに執着し続けている反復強迫的な側面のメタファーが「機械」ということのようだ。繰り返しを厭わずに言えば、ここでの「機械」のメタファーは時計とか蒸気機関ではなく、コンピュータが範例となっている。今解いている問題が、そもそもいずれ計算が停止する類のものであるかどうかを知らず、もしかしたら無限ループに入って暴走しているのかもしれないといった点を含めて。

「変てこな」の方は、そのくせクオリアとか、感情や情緒、情態性のような非理性的・非概念的な側面、更には永遠とか超越性とか他者といったシステムの外部へのこだわりを持ち、「見る」「つかむ」より「うたう」ことに執着するというのが「機械」というイメージに相応しくないことから来ている。しかもこの機械は論理機械としては遅くて不正確だし、部品を取り換えて動作し続けるということができず、だんだんと壊れて行って、最後には動かなくなる、つまるところ「生物」としての制約・限界から逃れることができない、いわば「機械」としては出来損ないなのだというイメージが含意されているようである。

そして「変てこな機械」という言い回しには、マックス・テグマーク風に言えば、自分のソフトウェアを書き換えることができるようになったことで、Life1.0にとっては絶対的なものと思われた障壁を乗り越えたLife2.0の姿を、Life2.0自身が創り出した機械を基準において眺めたものといった含みがある。そのような基準の偏倚が何によってもたらされたかと言えば、それは自らが産み出した機械が高度化していき、自分自身を凌駕するかも知れないという可能性が現実の問題となりつつある現在の、Life3.0誕生前夜の状況の産物とまずは言えるだろう。

* * *

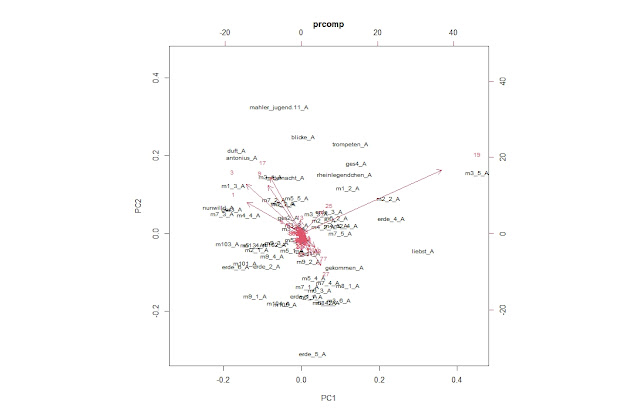

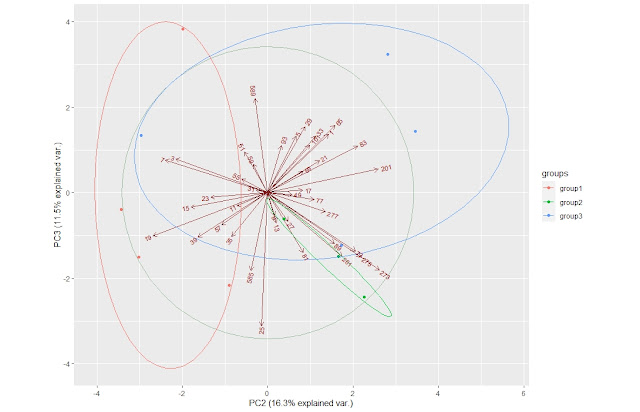

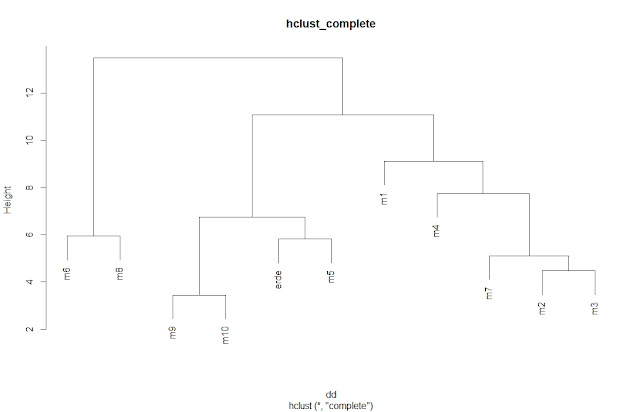

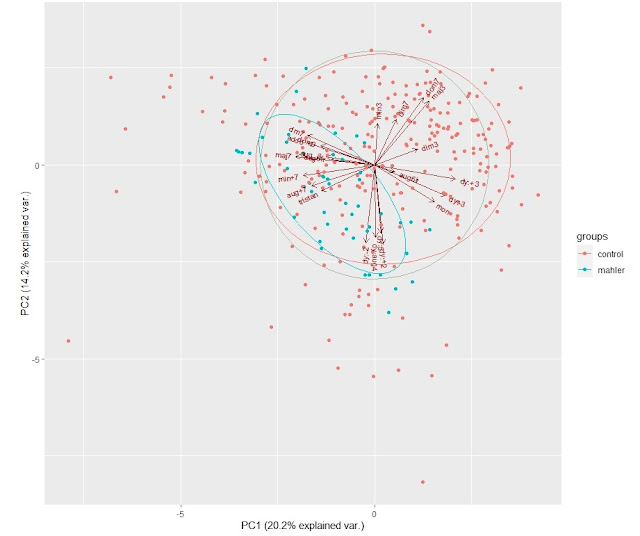

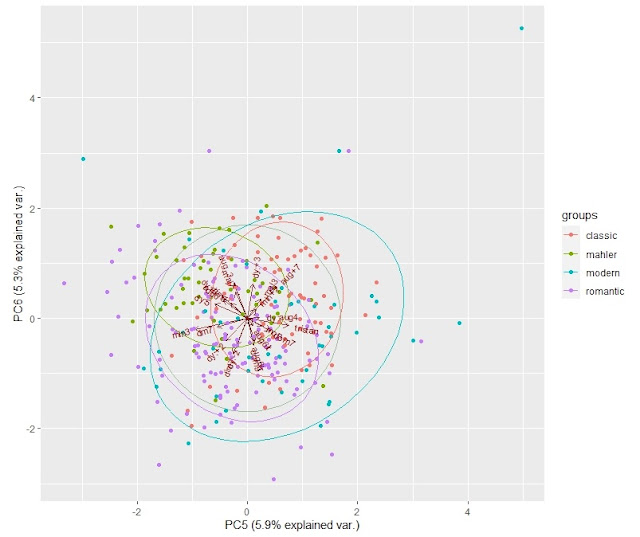

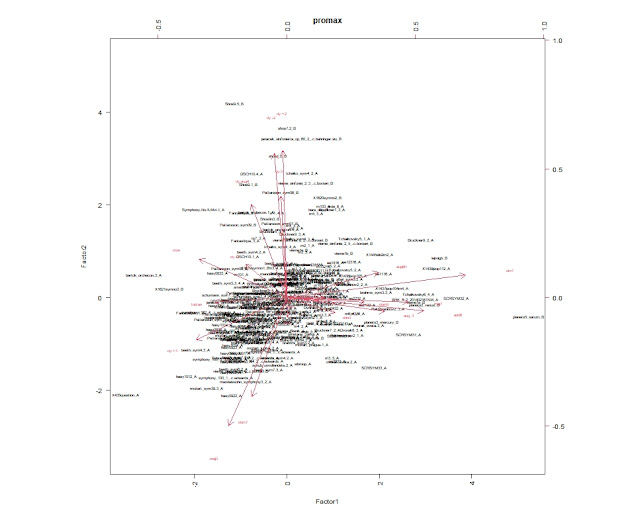

自分を「変てこな機械」と感じるというのはあくまでも主観的な感覚に過ぎないが、それではLife3.0誕生前夜の現在の状況において、自分のやっていることの中でその主観的感覚を裏付けるようなものがないのかと考えてみた時に、例えば、このブログの中で繰り返し取り上げ、その結果を報告をしている、MIDIデータを用いたマーラーの作品のデータ分析が思い浮かぶ。それはマーラーの作品を、コンサートホールでの上演に立ち会うかたちで「世界のシミュレーション」として体験するという、マーラー自身が想定した本来の形態での受容、或いは、人によってはその頽落態と規定するかも知れない、CDやDVDなどの記録メディアを媒介とした音響態としての受容とは全く異なるけれども、一般的な意味合いにおいては、それすらもマーラーの作品の受容の一形態として捉えることができるのかも知れない。特に分析結果を視覚化して、グラフで表示した結果は、それもまた全体の中のほんの一部の次元を抽出したものであるとはいえ、マーラーの作品を取り込んで、変換して、出力した結果である限りにおいて、或る特殊な感覚器を備えた生物が自分なりの仕方でマーラーの音楽を受容して自分固有の仕方で内部表象として定着させた結果と見立てることは、AIがMIDIデータや音響データを入力として学習を行って、音楽を「創作」するといったことが試みられる今日のLife3.0誕生前夜の状況の中では特段突飛なことではないように思われるのである。

そのようなことを思ったときに想起するのは、スタニスワフ・レムが既に半世紀も前の1973年に出版した「実在しない書物」の序文集『虚数』の中の一篇「ビット文学の歴史」である。(邦訳は長谷見一雄・沼野充義・西成彦訳、国書刊行会, 1998。以下の引用は全てこの邦訳を利用させて頂いている。)レムによって与えられた設定では、増補第2版の出版が2009年というから、既に出版されてから10年以上の歳月が経過していることになるのだが、あいにく現実には、レムが半世紀前に予想した程には「ビット文学」の発展のペースは芳しくなく、シンギュラリティを超えたことを前提とした記述を含む、この書物に記載された状況は未だ実現には程遠いというのが客観的な認識だろう。だがその中の3.ビット学の基本的な諸部門 の章のB.模倣 の節の記述内容は、シンギュラリティの前段階を示唆していて興味深い。後続するシンギュラリティ以降の、コンピュータによるコンピュータのための「文学」が、寧ろレムという人間の嗜好・指向を浮かび上がらせている感じが強いのに対して、模倣における様々な事例は、今日の人工知能研究との具体的な接点、特に人工知能による知的創造に向けての様々な試みとの接点が感じられる分、一層刺激に満ちているように感じられる。例えばそこでのアイデアのベースとなる「分離抽出物N次反響体」(p.78)というアイデア。具体的な詳細は、是非、原作に直接あたって頂きたいが、それは

「(…)視覚的には複雑な塊のように見えるだろう。幾重もの繭に包まれ、非周期的で、可変的な非同時性を持つ塊。この塊は「燃える糸」によって織り成されているいるように見えるのだが、じつはこの糸とは数十億、数百億の「意味曲線」なのである。これらの曲線が合わさることによって、意味論的連続体の切断面を構成する。本書第二巻の図版資料を開けば、読者はそこに一連の顕意味鏡写真を見出すだろう。それらの写真を並べ、比較してみると、かなり驚くべき結果が得られる。写真から見てとることができるように、オリジナル・テキストの質は、幾何学的な「意味作品」からの「美的価値」にはっきり対応しているのだ!」(同書, p.79)

というように描写される。更にここから、ドストエフスキーの『未成年』と『カラマーゾフの兄弟』のギャップを埋める作品をコンピュータが仮構してしまうというエピソード(カフカの『城』の補作の失敗がもっともらしい理由付けとともに語られるし、更に言えば『カラマーゾフの兄弟』の続編に手を出さないのも、レムが技術的なディティールをきちんと踏まえていることが窺える)や、産業化された模倣としてのコンピュータによる自動創作がSF(が含まれるところがレムらしい)、ポルノ、スリラーなどの分野で行われた結果、作家が失業するといったエピソードが後続するのだが、それらと現実の現在における人工知能を取り巻く様々な社会的状況との対応も興味深いにしても、それよりも例えば、深層学習を行うニューラル・ネットワークに埋め込まれる構造の先に上記の「分離抽出物N次反響体」をイメージする方が一層興味深い。勿論、レムの想像力が描き出すような達成に対して現実の歩みは地を這うようなスピードで、最先端の人工知能研究でさえまだ「分離抽出物N次反響体」の獲得には程遠く、現在の機械学習に用いられるニューラル・ネットワークの能力は極めて限定され、学習する対象の表面的な特徴を捉えることに成功したに過ぎないのであるが。

だがここでレムの『虚数』を参照したのは、レムの半世紀前の予言と現実の人工知能研究の間の大きな差異を述べるためではない。そうではなくて、寧ろ逆に、Life2.0の掉尾を飾る「人間」を起点にではなく、来るべきシンギュラリティの向こう側のLife3.0たる機械(によって強化された「超人」でも同じことだが)を起点にした発想というのが最早当たり前になってきているという点に注目したいのであって、具体的な技術的な達成の度合いよりも、Life2.0たる「人間」が産み出した「作品」に対するアプローチについていえば、今日のビッグデータ解析のようなアプローチは既に事実上、「人間」の尺度を超えたものであるように思われるということに注目したいのである。勿論、ビッグデータ分析の結果に意味を読み取り、解釈するのは最終的には人間であり、この点についての構造的な変化の兆候が具体的に起きているとは思えないし、寧ろ現在危惧すべきはそうした方向性でのカタストロフよりも、ビッグデータ分析の結果が独占され、悪用されることの方であることは間違いないのであるが。

そうした現実の中では、例えば自分がハンドメイドで日曜大工的に行っているマーラー作品のMIDIデータに基づく分析は、来るべき人間を凌駕した異質の知性を備えた機械の営みの、技術的には極めて初歩的で、質的には極めて劣悪な、出来の悪い「模倣」のように思えて来るのであって、それが「分離抽出物N次反響体」には程遠く、素朴で表面的なものであっても、分析結果を或る種幾何学的な仕方で図示すること自体、上で述べた意味合いで「変てこな機械」の出力と捉えることの方が自然に思えて来るというのが、偽らざる私の実感なのである。(なお、レムが「ビット文学の歴史」で扱っているのが、小説や哲学的著作といった言語を媒体とした作品であるのに対して、マーラーの場合は音楽作品であるという差異には留意が必要であるけれど、ここでは話の流れ上、いずれもLife2.0が産み出した文化的な創作物であるという共通性の方に注目するに一旦は留める。だが、「ビット文学」ならぬ「ビット音楽」について考えることは、その間に横たわる本質的な差異ゆえに、シンギュラリティ(技術的特異点)がもたらす断絶に関して言えば一層興味深く、かつ本質的である筈であることへの目配せをしておきたい。)

* * *

「変てこな機械」とは逆向きのベクトルを持つ表現として直ちに思いつくのはサル、特に類人猿を起点にしてヒトを相対化する方向性のものだろうか。だが、そもそもジュリアン・ジェインズの提唱する二分心崩壊以降、レイ・カーツワイルが予言するシンギュラリティ以前の「隠れたる神」の時代を生きる「人間」を表すには「考える葦」といった人口に膾炙した古典的表現があった。それを思いついたのが計算機を構想して製作を試み、コンピュータの歴史の起点に位置した人、パスカルであったというのは真に意味深長で、これはマックス・テグマークの定義に従うならば、Life2.0たる人間が、Life1.0たる生物に課せられた宿命への(ダマシオが『自己が心にやってくる』で述べた意味合いでの)「反逆」であることを告げている。そう思って『パンセ』の該当部分を読み返して見れば、そこに言い尽くされて最早何も付け加えることはないような気さえする。

「人間はひとくきの葦にすぎない。自然のなかで最も弱いものである。だが、それは考える葦である。彼をおしつぶすために、宇宙全体が武装するには及ばない。蒸気や一滴の水でも彼を殺すのに十分である。だが、たとい宇宙が彼をおしつぶしても、人間は彼を殺すものより尊いだろう。なぜなら、彼は自分が死ねることと、宇宙の自分に対する優勢とを知っているからである。宇宙は何も知らない。だから、われわれの尊厳のすべては、考えることのなかにある。われわれはそこから立ち上がらなければならないのであって、われわれが満たすことのできない空間や時間からではない。」(パスカル『パンセ』, 前田陽一、由木康訳)

そしてその後には以下のような驚くべき言葉が続く。

「だから、よく考えることを努めよう。ここに道徳の原理がある。」(同上)

考えることが道徳の原理であるというのは、考えるという言葉を文字通りにとっていては了解困難ではないか?それはLife2.0にとって、自分の宿命を自覚すること、「反逆」を試みることに基づくのでなければ自己固有の価値のシステムは構築できないということではないのか?

一方もう一つの箇所は、どうだろうか?

「考える葦。私が私の尊厳を求めなければならないのは、空間からではなく、私の考えの規整からである。私は多くの土地を所有したところで、優ることにならないだろう。空間によっては、宇宙は私をつつみ、一つの点のようにのみこむ。考えることによって、私が宇宙をつつむ。」(同上)

やはりここでも「考える」は単に思考することのみを意味しない。私が宇宙をつつむ、とは寧ろ「世界をシミュレーションする」ことと言い替えられるのではないか?マーラー自身の言葉、「あらゆる手持ちの手段を用いて一つの世界を構築すること」が交響曲を創作することなのであれば、まさに作者たるマーラーが「宇宙をつつむ」ことになりはすまいか?

だがパスカルの言葉は物語の半分でしかない。既に述べたように、Life2.0たる我々はその「反逆」によって、Life3.0を予感できるような地点まで来てしまった。今度はそういう自分達の「道徳の原理」を超えてしまうような存在を自ら産み出しつつある。そしてそれが正確な意味で誕生した暁には、それらは我々とは最早独立に、我々を取り残して独自の進化を始める。いやそれは我々自身の未来の姿かも知れないが、どちらにしても同じことで、その時、Life2.0としての我々は消え去ることになる。上述のようにパスカルはLife2.0たる自らを認識しただけでなくLife3.0を産み出すことになる点においても遥かなる先駆者の一人だったのだが、Life3.0を予感したわけではなかった。だから彼は己を葦に喩えこそすれ、自分が機械であるという感覚とは無縁だったのではなかろうか。

* * *

翻ってマーラーの時代というのを改めて考えてみると、それは「生命」を物質的基盤の上で理解しようとし始めた時代である。この点で、冒頭引用した『回想』に登場する著作中で注目すべきはランゲの『唯物論の歴史』だろう。第1版が1866年、第2版が1875年の日付を持つこの著作は、19世紀後半のドイツ語圏で最も影響力があった著作の一つであり、まさに科学と信仰の対立に対して、一面では唯物論を擁護しつつ、カントの枠組みを批判的に援用することを通じて存在とは独立の価値の領域を確保することによって調停しようという試みと捉えることができよう。唯物論の歴史を取り上げることを通して、それが近代科学の発達とともに最近俄に発達したものではないことを示すことで、問題に歴史的な展望をもたらした著作であり、科学を二分心崩壊以降のエポックにおける「物語」として捉える観点にも通じる側面を備えていたとの評価も可能だろう。その点を踏まえれば、アルマによって提示された著作リストのうち、文学的な著作以外については極めて一貫性した関心の下で取り上げられていることが窺え、しかもその関心のベクトルは、本論の背景にあるそれと一致している可能性が高いと言いうるようにさえ思われる。そうした思想的潮流の中で、一方では人間の「心」の構造に関して様々な「心理学」(マーラーに関連して直ちに思い起こされるのはフェヒナーとフロイトだろうか)が生まれ、他方では人間の来歴について「進化論」(こちらは必ずしもダーウィンのそれに限定されず、様々な学説が提唱された)が生まれた時代がマーラーの生きた時代なのである。そして「心理学」と「進化論」が手を携えて「神の死」を宣告することになる。実際には科学的なものも含めて、そうした理論は、広義に捉えるならば結局のところ人間の自己についての「物語」に他ならないのだが、その「物語」がここに至って、ますますその声が聴きとり難くなっていた「隠れたる神」を消去することによって自分自身を解体し始める決定的な一歩を踏み出すことになった、その出発点がここにあるのだ。そのことに思い当たってみると、シュトックハウゼンがもう半世紀も前に、ド・ラ・グランジュのマーラー伝の最初は英語で出版された第1巻の序文で以下のように述べていることが如何に的確であったかを思い知らされる。

「もしある別の星に 住む高等生物が地球人の性質をごく短期日のうちに調査しようと思うなら、マーラーの音楽を素通りするわけにはいかないだろう。」(酒田健一編訳『マーラー頌』所収)

|

| ド・ラ・グランジュの遺稿となった英語版第1巻の改訂版 "Gustav Mahler : The Arduous Road to Vienna (1860 - 1897)" |

* * *

だがもしそうであるならば、マーラーのことを「変てこな機械」たる自分の先駆的な同類と見做す姿勢は、100年後に自分が置かれた環境によって方向づけられた自己認識を、不当にも、まだ「全的な、一個体としての人間」であった100年前の天才に対して押し付けていることになりはすまいか?実際のところ、この嫌疑は正当なものであるに違いない。そもそもがアルマが、マーラーのことを抽象概念だと規定してみせた誰か(尤も、それが実はアルマ自身であったとしても事情が変わることはないのだが)の言葉を殊更に記したのは、既に述べたようにアルマが抱いた心理的な屈折の反映に違いないのであって、マーラー自身は本当は抽象概念などではなく、シュトックハウゼンの言う「全的な、一個体としての人間」ではなかったか?現在においてなお1世紀も前の音楽が受容されているのは、既に喪われた「全体」に対するノスタルジー故ではないのか?

* * *

私は時折、マーラーが「交響曲」というフォーマットを選んだのは、有能な歌劇場監督として、指揮者として、どんなに芸術的に高度な達成があったとて使用価値や交換価値から逃れられず(とはいえ、その平面においてもマーラーは並外れた成功を収めるだけの能力を備えていた訳だが)、結局のところ娯楽として消費される音楽に関わらざるを得なかった彼が、自分の産み出す音楽については、それがこの世において結局のところ「無益」なもの、現実的には「役に立たない」ものであることを自覚したが故ではないかと考えることがある。いわゆる自律主義的美学からはあんなにあからさまに逸脱した、利用できるありとあらゆる手段を動員した世界シミュレーションを「交響曲」と規定することによって、自分の営みを自律的で絶対的で固有の美的価値を持つものとしてではなく、「世の成行き」の中では効用を持たない存在として位置づけたかったのではないかと。但しその一方で、マーラーは自分が(ゲーテの『ファウスト』第1部の地霊の台詞を引用しつつ)「神の衣を織っている」という自覚を持っていたようなので、現実的には「役に立たない」としても、それが全くの無価値ではないという確信はあり、なおかつその確信が喪われることはなかったように見える。

(上でも言及したので繰り返しめくが、「私の時代がくるだろう」という言葉は、実際には非常に個別的な文脈でアルマに対して強がってグスタフが言った言葉に過ぎないので、それを「予言」の如く持て囃すのは滑稽でもあり、更に勘ぐれば、そのようなものに見せかけて交換価値を吊り上げようというマーケティングの悪意が見て取れるので、ここでの議論とは関係ない。)

更に言えばマーラーは、自分の作品に限らず、一般に作品は「抜け殻」に過ぎないという認識をアルマ宛の書簡に記している。(1909年6月27日トーブラッハ発のアルマ宛書簡, 上掲の『回想と手紙』邦訳ではp.399)この書簡の置かれたコンテキストと、それから導かれる全体としての意図を無視して以下の文章を解釈することには慎重であるべきだろうが、それうした事情を勘案してなお、以下の言葉はマーラーが芸術作品の創作について、その結果たる作品についてどう考えていたかを伺うのには無視できないものであろう。

「(…)われわれが後世に遺すものは、それがなんであれ、外皮、形骸にすぎない。『マイスタージンガー』、『第9交響曲』、『ファウスト』、これらはすべて脱ぎ捨てられた殻なのだ!根本的にはわれわれの肉体以上のものではない!もちろんそうした芸術的創造が不用な行為だというのではない。それは人間に成長と歓喜をもたらすために欠かすことのできないものだ。(…)」(1909年6月27日トーブラッハ発のアルマ宛書簡, 上掲の『回想と手紙』邦訳ではp.399)

これは図式化してしまえば、その産物である作品に価値があるならば、それは創造行為のプロセスの価値の副産物であるということ、そしてその産物の方の価値を有用性、効用といった観点から捉える限り、それに使用価値があることは認めたとしても、その価値だけで芸術作品の創造行為の価値を測ることは不可能であり、不毛であるということでなかろうか?注意しなくてはならないのは、作品が外皮、形骸に過ぎないとしても、遺されたもの(=作品)が行為の価値を、いわば遡及的に決定するという構造が存在する以上、遺された作品の価値が高ければ、それを算出するプロセスが常にその結果に優って価値あるものだということの確認に過ぎないということであり、そうであってみれば、作品の創作が常に未知の領域を目がけた或る種の賭けであるという事情に些かも影響を及ぼすものではないということだろう。繰り返しを厭わず言えば、マーラーは結果よりも意図的な行為の方が大切だと言っているのではなく、結果は意図的な行為に基づいてしか生じない以上、意図的な行為なくしては作品は生まれないし、意図を上回る結果が偶然に生じるような奇跡など存在しないと言っているに過ぎない。

作品はつまるところ個別の人間に生起した一回性の「出来事」の痕跡に過ぎず、丁度化石がそうであるように、それは出来事そのものの記録というよりは、出来事の生起のパターンの痕跡なのである。その意味においてまさに作品は「抜け殻」に過ぎないだろう。だが一回性で反復不可能な到来としての「出来事」は その痕跡であるところの「作品」なくしては、記憶され、想起され、 反復され、継承されえないのだ。「出来事」の主体の有限性を超えて、 死後の生命を獲得することはできないのである。そして活動プロセスの痕跡としての作品の定着には記号化・離散化・ デジタル化が不可避である。自己を超えて生き延びることとは、そのようにしか可能ではない。 見方を変えれば、そうすることによって生物個体としての有限性を 超えて、遺伝子の複製とは異なった水準での、個体の記憶の継承、一回性の 「出来事」の記憶の継承という「反逆」(ダマシオ『自己が心にやってくる 意識ある脳の構築』)が可能になるのだ。かくして「抜け殻」である作品が、同時に「神の衣」たりうるという、一見したところパラドクスにしか見えないことが両立可能であることが明らかとなるのである。

我知らずして、いわば盲目的に神の衣を織るためには、自伝的自己を 伴う自己意識は必ずしも必要ない。だがある価値にコミットして、 己の出遭った価値あるものの(漸近的な)永続化をめがけ、 そうした出遭いという一回性の出来事を記憶し、出来事の一回性を超え、 自己の有限性をも超え、他者に向けて継承することを目指して、 作品としてデジタル化する意図をもって「衣を織る」ことは、 自伝的自己を伴う自己意識なしには為し得ない。無意識の活動を汲み上げ、一つの世界として構築するには、抽象的な空間における際立って意識的で知的な作業が必要とされるのである。

今日、深層学習を用いたAIに対して大量のサンプルを与えれば、音響態としては区別がつかないものを生成することが可能であるかに見えるが、それは「抜け殻」のパターンの表面的な模倣に過ぎない。それをもって「音楽」が「創作」されたと主張するのは、「音楽」が自伝的自己を伴う自己意識の活動であるということを見落としている。かくしてシュトックハウゼンが、ド・ラグランジュの伝記の試みの最初の達成に寄せて半世紀前に記した認識が、その試みがようやく完結するに至った半世紀後の今日において最先端のテクノロジーが実現したかに見える技術的成果の内実が、実際には「人間が人間を個々の部分に分割し、しかもそれらをおそろしく奇怪な変種へと再合成しはじめた」ことの帰結の一つに過ぎないことを正確に「予言」したものであることが明らかとなるのだ。そして実のところ自伝的自己をもつ自己意識が、自らを「変てこな機械」であると感じるというのは、そうした今日の状況を、無意識の裡に反映したものなのだということになりそうである。つまるところ今日、マーラーの作品の受容に際して、マーラーのような音楽が最早不可能であるという現実を直視せずにノスタルジーに浸るのは、マーラーの「音楽」の総体を受け止めず、それを自らの寸法に合わせて切断・分解して消費しているに過ぎないのだ。寧ろ私には、例えば三輪眞弘さんの「逆シミュレーション音楽」をはじめとする活動と、そこでの「音楽」に対するラディカルな問い直しこそが、1世紀前のマーラーの、半世紀前のシュトックハウゼンの問題意識を今日の状況の中における正しい継承であるように感じられるのである。

* * *

神と共にあったブルックナーが、自己の作品の価値の永続をどこかで確信し、死後に神様に対面した時に、自分が授かった才能を粗末にしたという廉で咎められることを怖れていたのに比べれば、神を探し求めたマーラーの確信はその姿勢自体の帰結として、それほど堅固なものではなかったにせよ、それ故それを為し能うという確信に基づいてというよりも、願わくば結果として事後的に見たらそうなっていたという仕方で、自分がコミットしている価値に対して寄与できることを願っていたように感じられるのである。そして、そうしたマーラーの立場は、彼のような天才ではなく、けれども同じく「二分心崩壊以降、シンギュラリティ以前」を生きる、自伝的自己を備えた反省する意識の様態を持つ者にとって、ともすれば落伍してしまいがちな己に対して腕を広げ、手を差し伸べてくれる存在と感じられるのではなかろうか。

ちなみに、上述のマーラーの確信の時間的構造がデュピュイの「賢明な破局論」の時間性と同一の構造を持つことは偶然ではない。それはデュピュイが「賢明な破局論」の出発点として、『思想と動くもの』に収められた、天才的な芸術作品に関するベルクソンの分析を参照していることを思えば、寧ろ当然のことなのである。だがそのことの帰結の方は決して自明であり当然であるという訳でもないだろう。その経済的な水準での価値、効用において、進化論的な効用についての「パンケーキ」(スティーブン・ピンカー)という断定と同様の評価に基づいて、まさに今、生起している新型コロナウィルスは感染症の蔓延のような有事において「不要不急」なものとして延期すら許容されずに中止されるかに見える「芸術」こそが、その有事を惹き起こすカタストロフィーと同じ構造を持ち、従って経済学的合理性に基づくリスクに対する予防原則が無効となり、「想定外」の事態が起こるような状況へと対応するための処方箋たりうる可能性を孕んでいるというのだから。

そしてもしそうであるとするならば、マーラーの音楽を「ノスタルジー」として受容する志向が、少なくともここで問題にしている時間性とは相容れないものであることを今一度確認しておくべきだろうか。寧ろここで「音楽」とは、ありうべきもののシミュレーションの企てなのであって、マーラーの「音楽がはつねに憧れを、この世界を越えてゆくものへの憧れを含んでいなくてはならない」という言葉は、同じ彼の「交響曲とは手持ちのありとあらゆる手段を用いて一つの世界を構築することである」が故に「交響曲は全てを包含しなくてならない」という言葉と共に了解されなくてはならないのである。そうしたマーラーの志向をシンギュラリティを目前にした今日の文脈において引き受け直すとするならば、「音楽」は可能世界のシミュレーションとして、三輪眞弘さんが主張する「人文工学」に繋がっていくことになるだろう。

冒頭で、マーラー家の夕べの回想をきっかけにして、マーラーとの生活が恰も抽象概念と暮らしているようなものであったというアルマ自身の認識に至る『回想の手紙』の一節を参照したが、そこに読み取るべきは、日常生活における感性的な、情動的な反応の欠如に対するアルマの欲求不満のみではないだろう。かつまたアルマは(時折、そのためのネタとして、例えばシュトラウス夫妻を出汁に使う事さえ厭わないことを思えば)、マーラーとの生活を全く否定的に捉えていたわけではないだろう。この回想の中にも常に動いていると言っても良い両価感情の中から、彼女が反発を感じ、時として拒絶反応を示しつつもコミットした契機を無視することは、この回想自体の価値を単なるセレブリティのゴシップの類であるとして毀損し、否定し去ることにもなりかねない。少なくとも彼女は、同時代に同じ文化的空間に二人といない天才の「価値」を過たずに掴み取る能力を持ち、かつその能力に対する自覚もあったし、マーラーに作曲を禁じられるという出来事がなかったとしても、主として自分の気質故に既にスポイルされてしまっていた自己の才能への自覚の一方で、それが十分に意識的、反省的で自覚的な形としては、ようやく回想というモードの下で初めて可能になったかも知れないとはいえ、マーラーの人と作品の持つ価値の大きさに対して十分に自覚的であり、自分がそれに関与できたことに対する自負の念を読み取ることをしなければ、甚だしくアンフェアな読解との誹りを免れないだろう。英訳からの重訳の解釈が例え間違いであったとして、もしアルマ自身が抽象概念のようなものと周囲から言われたとしたら、そのことに対してアルマ自身もまた「それがどうした、それのどこが悪い」という感覚を持っていたことは彼女の言葉自体から十分に感じられることではなかろうかと私には思えるのである。(2021.7.13初稿公開, 14,15加筆修正, 24:レムの「ビット文学の歴史」に関する記述を増補、25:デュピュイの「賢明な破局論」および三輪眞弘さんの「人文工学」に関する記述を増補。確定稿,。31:ド・ラ・グランジュの遺稿となった英語版第1巻の改訂版、"Gustav Mahler : The Arduous Road to Vienna (1860 - 1897)"の写真を追加し、シュトックハウゼンの序文再録について追記。)